على ضفاف النواعير.. نهر العاصي يختنق في حماة، وصرخة إنقاذ

محتوى المقالة

مقدمة

لا تكتمل صورة حماة في الذاكرة دون صوت نواعيرها، ذلك الهدير الأبدي الذي يشبه نبض قلب المدينة، وسمفونية الخشب والماء التي تروي حكاية حضارة عريقة استوطنت ضفاف نهر العاصي. لطالما كان هذا النهر شريان الحياة الذي منح المدينة اسمها وشخصيتها، فارتوت من مياهه البساتين، وانعكست على صفحته ظلال المآذن والقلاع، وتجمّع حوله الناس ينسجون ذكرياتهم تحت ظلال أشجاره. كان العاصي مسرحاً للتاريخ، وشاهداً على عصور من الازدهار، ورمزاً للخصب والعطاء الذي لم ينضب. لكن هذه اللوحة التي صمدت لقرون في وجه الزمن، بدأت تتلاشى معالمها اليوم تحت وطأة إهمال قاسٍ، لتتحول من مصدر للحياة إلى مرثية حزينة.

فالنهر الذي كان يوماً مرآة للسماء، أصبح اليوم مجرى أسود راكد، وصوته لم يعد خريراً عذباً، بل أنيناً مكتوماً لنظام بيئي ينهار. لم يعد العاصي شاهداً على التاريخ فحسب، بل أصبح شاهداً على جريمة بيئية تُرتكب في وضح النهار، حيث تُغتصب روحه وتُلقى فيه نفايات المدينة بلا رحمة. هذا التحقيق ليس مجرد رصد لمشكلة تلوث، بل هو غوص في أعماق أزمة متعددة الأوجه؛ أزمة بيئية تهدد الصحة العامة، وأزمة تراثية تفتك بصمت بروح المدينة وهويتها، وأزمة إدارية تكشف عن عجز وشلل في مواجهة كارثة معلنة. بين صرخة مواطن مقهور، وتحذير خبير مهموم، وصمت آليات صدئة، سنروي قصة اختناق نهر العاصي، شريان حماة الذي يكاد أن يتوقف عن النبض.

لم يعد خرير مياه نهر العاصي وهو يدير نواعير حماة الشامخة لحناً عذباً يروي حكايات التاريخ، بل تحول إلى أنين مكتوم لنهر يلفظ أنفاسه الأخيرة. في قلب واحدة من أعرق المدن السورية، يتحول الشريان الذي منحها الحياة والهُوية إلى شاهد صامت على كارثة بيئية وإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم. من ظلال النواعير الأثرية إلى أساسات جسر باب النهر المتآكلة، يرسم هذا الواقع صورة قاتمة لانهيار تدريجي يطال الحجر والبشر، وسط وعود رسمية باهتة ومبادرات محلية متعثرة تكافح من أجل البقاء.

من رمز حضاري إلى مجرى للنفايات: ذاكرة تتلوث

لطالما كان نهر العاصي مرآة تعكس روح حماة. ارتبطت به الأغاني، ورُسمت على ضفافه الذكريات، وشكل مع نواعيره الخشبية العملاقة بطاقة تعريف فريدة للمدينة. لكن هذه الصورة البديعة تلاشت لتحل محلها حقيقة صادمة. تصف السيدة “أم باسل”، التي أمضت عقوداً من عمرها في حي باب النهر المجاور، هذا التحول المؤلم بكلمات بسيطة لكنها عميقة: “كنا نجي نتمشى جنب النواعير، والولاد يلعبوا حواليها. اليوم ما فينا نقرب من الريحة… النهر صار مصدر مرض مو جمال”. شهادتها ليست مجرد انطباع عابر، بل هي خلاصة تجربة يومية مريرة.

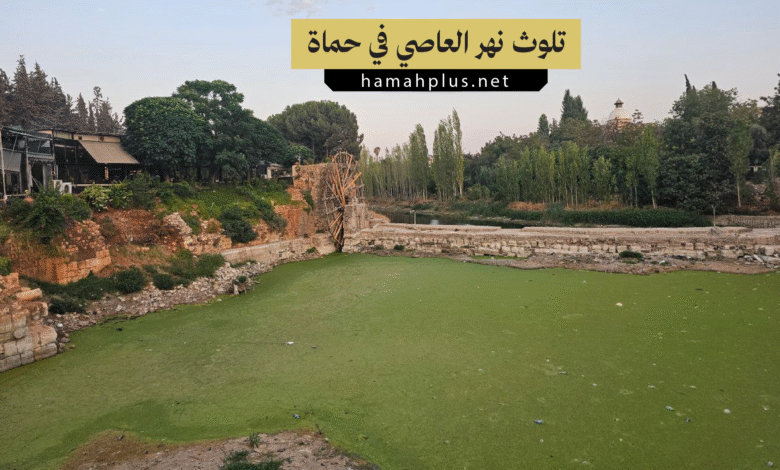

فالمشهد الذي ترصده العين المجردة لا يدع مجالاً للشك: مياه راكدة يغلب عليها اللون الداكن، وقد تحولت أجزاء واسعة منها إلى مستنقعات آسنة، تنتشر فوقها أسراب الذباب والحشرات، بينما تتصاعد روائح كريهة تخترق الأزقة المجاورة وتجبر السكان على إغلاق نوافذهم بإحكام، في سجن إجباري يفرضه عليهم النهر الذي كان يوماً مصدر بهجتهم. السبب الجذري لهذه المأساة واضح وبديهي، ويتمثل في تحويل مجرى النهر إلى مصب مباشر لمياه الصرف الصحي القادمة من الأحياء السكنية، دون أي شكل من أشكال المعالجة أو التنقية.

وعود غير محققة في مواجهة قاع سامٍ

في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتقديم صورة مغايرة للواقع، أُعلن عن حملات تنظيف متفرقة، كان أبرزها حملة حملت عنواناً رمزياً “حماة تنبض من جديد”. لكن سرعان ما تبين أن هذه الجهود لم تكن سوى عملية تجميلية سطحية. اقتصرت الأعمال على إزالة بعض الحواجز الإسمنتية وتنظيف عائم للقمامة الطافية، دون الاقتراب من جوهر المشكلة. يعلق السيد عبد الحميد خالد، ممثل منظمة “رحمة بلا حدود” الإنسانية، على هذه الجهود ببراغماتية قاسية: “دون تحويل مجرى الصرف الصحي الرئيسي، كل عمليات التنظيف هذه ليس لها أي معنى حقيقي. إنها أشبه بمسح الغبار عن طاولة بينما السقف ينهار”.

ويضيف أن المشكلة أعمق بكثير مما تراه العين، حيث “القاع ممتلئ بترسبات سامة تراكمت على مدى سنوات”. هذه الترسبات، التي تؤكد الصور الفضائية والتحليلات الميدانية أن سماكتها تصل في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار، ليست مجرد طين، بل هي مزيج خطير من النفايات المنزلية، والمخلفات الصناعية غير المعالجة، والمواد العضوية المتحللة، والتي تشكل قنبلة موقوتة تهدد بانبعاث غازات ملوثة، على رأسها الميثان وكبريتيد الهيدروجين، فضلاً عن تحويلها النهر إلى بؤرة لانتشار الأمراض التنفسية والجلدية بين سكان الأحياء المجاورة.

انهيار صامت لمعالم تاريخية لا تُعوّض

لا يقتصر تهديد تلوث العاصي على الجانب البيئي والصحي، بل يمتد ليطرق أبواب التاريخ، مهدداً بانهيار صامت لأيقونات حماة المعمارية. يكشف المهندس أنس المنجد، وهو من أبناء المنطقة والمتابعين لشؤونها، عن خطر داهم يواجه هذا الإرث الثقافي. فتراجع منسوب المياه بشكل كبير، وتحول مجرى النهر إلى شبه مستنقع، أدى إلى جفاف الأساسات الحجرية التي ترتكز عليها النواعير التاريخية والجسور الأثرية. ويحذر المنجد قائلاً: “النواعير القديمة، التي صمدت لقرون، بدأت تتفكك أجزاؤها الخشبية والحجرية بسبب غياب الصيانة الدورية وتأثير الجفاف.

والأخطر من ذلك، أن جسر باب النهر التاريخي قد انكشفت أساساته بشكل كامل بعد تخفيض منسوب المياه، وهو الآن عرضة لخطر الانهيار عند أي حمولة زائدة أو اهتزاز”. هذه المعالم ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي روح المدينة وذاكرتها الحية، وفقدان أي جزء منها لا يعني خسارة أثرية فحسب، بل هو بتر لجزء حيوي من هوية حماة وتاريخها الذي لا يقدر بثمن.

حقوق الصورة: hamahplus.net

إمكانيات متقادمة وتمويل غائب

وراء الكواليس، تكشف جولة في مكتب الخدمات البلدية عن حجم التحديات التشغيلية. فالمعدات والآليات المستخدمة في عمليات التنظيف المحدودة تعود لأكثر من عقد من الزمن، وهي في حالة يرثى لها. أحد الفنيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من المساءلة، يهمس قائلاً: “كل يوم يتوقف جهاز، والمضخات لا تكفي لتغطية جزء صغير من المجرى. نحن نعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات، بدون قطع غيار متوفرة ولا أي دعم فني أو مالي حقيقي”.

وفي مفارقة تكشف عن خلل في الأولويات، تم إدخال حاويات قمامة “ذكية” جديدة في بعض شوارع المدينة، بينما المصدر الأكبر للتلوث – شبكة الصرف الصحي المتصلة بالنهر – لم يوضع له أي مخطط جدي للمعالجة أو التحويل، لا على الورق ولا على أرض الواقع.

بصيص أمل في وعي مجتمعي

رغم الصورة القاتمة، ورغم حالة الإحباط والغضب التي تسود بين السكان المحليين، يبرز استعداد لافت للتعاون والمشاركة المجتمعية. فالمواطن الذي يعاني بشكل مباشر من الأزمة، لم يعد يكتفي بالشكوى، بل يطالب بحلول واقعية ويُبدي استعداده ليكون جزءاً من الحل. معظم من تم استطلاع آرائهم عبروا عن استعدادهم للمساهمة في الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، ومراقبة فعالية أي مشاريع مستقبلية، وحتى تنظيم فرق تنظيف شعبية بإشراف مختصين. إن إشراك المجتمع المحلي في منظومة رقابة بيئية يومية قد يكون أحد الحلول الفعالة والمتاحة، خاصة في ظل ضعف الرقابة الحكومية وتقادم أدواتها.

إنقاذ نهر العاصي ليس ترفاً، بل هو ضرورة حتمية لإنقاذ مدينة بأكملها. فالأمل ما زال قائماً، فالنهر لم يمت بالكامل، والنواعير لم تسقط بعد، والمجتمع المحلي لا يزال حياً ومستعداً للعطاء. لكن هذا الأمل يتطلب إرادة سياسية حقيقية تترجم إلى أفعال عاجلة، تبدأ بتحويل فوري لمجرى الصرف الصحي، وتمر بتدعيم منهجي للمعالم الأثرية، وتأمين الدعم التقني والمالي اللازم للجهات التنفيذية، وصولاً إلى إطلاق منصات تفاعلية تضمن مشاركة المواطن. فلا يمكن لمدينة حماة أن “تنبض من جديد” حقاً، إن كان شريانها الأبدي يختنق بصمت كل يوم.

خاتمة

في نهاية المطاف، تقف حكاية نهر العاصي في حماة كمرآة صافية تعكس أزمة أعمق من مجرد تلوث مجرى مائي. إنها أزمة ذاكرة وهوية، وقصة إهمال ممنهج لإرث لا يخص المدينة وحدها، بل الإنسانية جمعاء. لقد رأينا كيف تحولت ضفاف النهر من فضاء للحياة والجمال إلى مصدر للخطر والمرض، وكيف بدأت النواعير، التي دوّت أصواتها لقرون، تصمت وتتآكل في وجه الجفاف والتلوث، شاهدة على أن انهيار البيئة هو بالضرورة انهيار للثقافة.

إن ما يواجهه العاصي اليوم هو خلاصة لتقاطع مميت بين صرف صحي يتدفق بلا حسيب، ومعدات بلدية عاجزة، وخطط رسمية لم تتجاوز حدود الورق والعناوين البراقة، ومجتمع محلي يمتلك الإرادة لكنه يفتقر إلى القناة التي توصل صوته وتحول طاقته إلى فعل. إنقاذ العاصي لم يعد مجرد خيار يمكن تأجيله، بل هو معركة حتمية لإنقاذ ما تبقى من روح حماة. وهذا لا يتطلب مجرد حملات تنظيف موسمية، بل يتطلب قراراً سياسياً شجاعاً يعيد للنهر قدسيته، واستثماراً حقيقياً في البنية التحتية، وثورة في الوعي تبدأ من كل بيت وتصب في مصلحة النهر.

إن مستقبل حماة مرتبط عضوياً بمستقبل نهرها؛ فإما أن يُترك ليصبح أثراً بعد عين، وتفقد المدينة قلبها النابض إلى الأبد، أو أن تتضافر الجهود لإنقاذه، لتعود نواعيره لتروي قصة الحياة من جديد، لا قصة الموت البطيء.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي المشكلة الحقيقية التي يعاني منها نهر العاصي في حماة؟ هل هي مجرد قمامة ومياه ملوثة؟

الإجابة: المشكلة أعمق وأكثر تعقيداً من كونها مجرد تلوث سطحي. وصفها بأنها “تلوث” هو تبسيط شديد لكارثة متعددة الأبعاد. يمكن تفصيل المشكلة الحقيقية في أربعة محاور متداخلة:

- أولاً: كارثة بيئية وصحية كبرى: المشكلة الأساسية ليست القمامة الطافية، بل حقيقة أن مجرى النهر نفسه قد تم تحويله إلى قناة صرف صحي مفتوحة. فبدلاً من أن تصب شبكات الصرف الصحي في محطات معالجة متخصصة، هي تصب بشكل مباشر وكامل في قلب النهر. هذا يعني أن ما يجري في العاصي اليوم ليس ماءً نهرياً ملوثاً، بل هو بالأساس مياه صرف صحي خام، تختلط بكمية قليلة من المياه الجارية. هذا المزيج السام يخلق بيئة لاهوائية في قاع النهر، مما يؤدي إلى تراكم طبقات سميكة من الحمأة السامة التي تصل إلى ثلاثة أمتار، والتي تطلق غازات خطيرة مثل الميثان وكبريتيد الهيدروجين، فضلاً عن كونها بؤرة مثالية لتكاثر الحشرات المسببة للأمراض مثل البعوض والذباب، ومصدراً مباشراً لأمراض وبائية مثل الكوليرا والتيفوئيد والأمراض الجلدية والتنفسية.

- ثانياً: انهيار للتراث الثقافي والهوية: النواعير والجسور الحجرية ليست مجرد ديكور للمدينة، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتها الهندسية والتاريخية. هذه المنشآت صُممت لتعمل وتصمد ضمن بيئة مائية محددة، أي في نهر جارٍ ذي منسوب معين. التلوث الحالي وتراكم الرواسب يغيران كيمياء المياه، مما يؤدي إلى تآكل الحجارة القديمة والأخشاب. والأخطر من ذلك، أن انخفاض المنسوب الفعلي للمياه وكشف أساسات الجسور والنواعير يعرضها للجفاف والتشقق، مما يهدد استقرارها الهيكلي ويجعلها عرضة للانهيار. إن فقدان ناعورة أو جسر ليس مجرد خسارة حجر، بل هو محو لصفحة من ذاكرة المدينة التي لا يمكن تعويضها.

- ثالثاً: فشل إداري ومؤسساتي مزمن: الأزمة هي أيضاً انعكاس لفشل طويل الأمد في التخطيط الحضري وإدارة الموارد. استخدام معدات بالية يعود عمرها لعقود، وغياب الصيانة وقطع الغيار، والاعتماد على حلول تجميلية سطحية بدلاً من معالجة جذر المشكلة، كلها مؤشرات على شلل إداري. إن غياب خطة استراتيجية واضحة وممولة لتحويل مجاري الصرف الصحي وإنشاء محطات معالجة حديثة هو السبب الجوهري الذي يجعل كل الجهود الأخرى بلا جدوى.

- رابعاً: أزمة اجتماعية ونفسية: النهر كان المتنفس الرئيسي لسكان حماة، ومكاناً للتنزه واللقاءات الاجتماعية. تحويله إلى مصدر للروائح الكريهة والأمراض قد حرم السكان من هذا الفضاء العام الحيوي، مما يؤثر على جودة حياتهم وصحتهم النفسية ويخلق حالة من السخط والإحباط العام.

لذا، فالمشكلة ليست “تلوثاً” عابراً، بل هي سرطان متعدد الأوجه ينهش جسد المدينة بأكمله: بيئياً، وصحياً، وثقافياً، وإدارياً.

2. لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد من السوء؟ هل هذه مشكلة حديثة العهد؟

الإجابة: لا، هذه الأزمة ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل هي نتيجة تراكمات من الإهمال وسوء الإدارة على مدى عقود طويلة، وقد تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يمكن إرجاع الأسباب إلى عدة عوامل متراكمة:

- غياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد: مع التوسع العمراني والزيادة السكانية التي شهدتها مدينة حماة على مدى العقود الماضية، لم تتم مواكبة هذا التوسع بتطوير وتحديث مماثل في البنية التحتية، وخاصة شبكات الصرف الصحي. تم التوسع في بناء الأحياء السكنية دون التفكير في إنشاء محطات معالجة جديدة أو زيادة قدرة المحطات القائمة، مما جعل الحل الأسهل هو توجيه هذه التدفقات الجديدة مباشرة إلى النهر.

- تآكل البنية التحتية القائمة: شبكات الصرف الصحي، حتى القديمة منها، تحتاج إلى صيانة دورية وتجديد. غياب الصيانة المستمرة أدى إلى تدهور الشبكة، ومعالجة الأعطال بحلول مؤقتة بدلاً من حلول جذرية، مما رسخ مشكلة الصب في النهر كأمر واقع لا مفر منه.

- تحديد أولويات خاطئ: كما أشار التقرير، قد يتم إنفاق الموارد على مشاريع تجميلية أو أقل إلحاحاً (مثل الحاويات الذكية) بينما يتم تجاهل المشكلة الأكثر خطورة وتأثيراً على حياة الناس وبيئتهم. هذا يعكس خللاً في رؤية السلطات المحلية لأولويات التنمية والخدمات.

- الظروف العامة والأزمات: من المؤكد أن سنوات الأزمة والصراع في سوريا قد فاقمت الوضع بشكل كبير. فقد أدت إلى تحويل الموارد المالية والبشرية بعيداً عن المشاريع التنموية والخدمية، وأعاقت عمليات الصيانة، وأدت إلى تدهور عام في قدرة المؤسسات على أداء مهامها، مما سرّع من وتيرة انهيار النظام البيئي للنهر.

- ضعف الرقابة البيئية: غياب تطبيق القوانين البيئية بشكل صارم على المنشآت الصناعية أو حتى على التجاوزات الفردية، سمح بتفاقم المشكلة دون رادع. فعندما لا تكون هناك عواقب للتلوث، يصبح الاستمرار فيه هو القاعدة.

باختصار، ما نراه اليوم هو الذروة المؤلمة لقصة طويلة من القرارات المؤجلة، والإدارة غير الفعالة، وغياب الرؤية المستقبلية، والتي تفاقمت بفعل الظروف الصعبة لتصل بالنهر إلى حالة الاحتضار الحالية.

3. ما هي المخاطر الصحية المباشرة التي يتعرض لها سكان الأحياء المجاورة للنهر؟

الإجابة: المخاطر الصحية على السكان تتجاوز مجرد الانزعاج من الروائح الكريهة، لتشكل تهديداً مباشراً ومتنوعاً على صحتهم الجسدية والنفسية. يمكن تصنيف هذه المخاطر كالتالي:

- الأمراض المنقولة عبر المياه والحشرات (الأمراض السارية): المياه الآسنة والملوثة بالصرف الصحي هي البيئة المثالية لتكاثر الجراثيم والبكتيريا والفيروسات المسببة لأمراض خطيرة مثل الكوليرا، التيفوئيد، التهاب الكبد الوبائي (أ)، وشلل الأطفال. حتى لو لم يشرب الناس من النهر مباشرة، فإن رذاذ الماء المتطاير أو تلوث الأيدي يمكن أن ينقل هذه الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المياه هي مرتع خصب للبعوض الذي ينقل أمراضاً مثل الملاريا وحمى غرب النيل، والذباب الذي ينقل مسببات الأمراض إلى الطعام، وذبابة الرمل التي تنقل مرض اللشمانيا (حبة حلب).

- أمراض الجهاز التنفسي: التحلل اللاهوائي للمواد العضوية في قاع النهر ينتج عنه انبعاث مستمر لغازات سامة. أبرزها غاز كبريتيد الهيدروجين (H₂S)، الذي له رائحة البيض الفاسد وهو سام بتركيزات عالية، ويمكن أن يسبب تهيجاً في العينين والجهاز التنفسي، وصداعاً، وغثياناً. وغاز الميثان (CH₄) الذي وإن كان غير سام مباشرة، إلا أنه يحل محل الأكسجين ويمكن أن يسبب الاختناق في أماكن سيئة التهوية. التعرض المستمر لهذه الغازات يزيد من معدلات الإصابة بالربو، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وحساسية الصدر لدى الأطفال والكبار.

- الأمراض الجلدية: أي ملامسة عرضية لمياه النهر الملوثة، حتى من قبل الأطفال الذين قد يلعبون على مقربة من الضفاف، يمكن أن تسبب طفحاً جلدياً، أكزيما، التهابات فطرية، وتقرحات جلدية بسبب التركيز العالي للمواد الكيميائية والجراثيم.

- التأثير النفسي والعصبي: العيش الدائم في بيئة ذات رائحة كريهة ومنظر مؤذٍ بصرياً له تأثيرات نفسية عميقة. فهو يسبب التوتر المزمن، والقلق، والاكتئاب، ويحرم السكان من الشعور بالراحة في بيوتهم، ويقتل الإحساس بالانتماء والجمال في محيطهم، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة بشكل عام.

- تلوث السلسلة الغذائية: إذا كانت مياه النهر تستخدم لري المزروعات في مناطق قريبة من المصب، فإن هذا يعني أن المعادن الثقيلة والمواد السامة الموجودة في المياه ستنتقل إلى الخضروات والفواكه، ومنها إلى الإنسان، مسببة مشاكل صحية طويلة الأمد قد تصل إلى السرطان والفشل الكلوي.

هذه المخاطر مجتمعة تجعل من العيش بجوار النهر في وضعه الحالي بمثابة إقامة دائمة في منطقة موبوءة تشكل تهديداً صامتاً ومستمراً لحياة آلاف الأسر.

4. كيف يهدد هذا التلوث النواعير والجسور الأثرية بشكل عملي وملموس؟

الإجابة: التهديد الذي يواجه التراث المعماري في حماة هو تهديد مزدوج، يجمع بين التلف الكيميائي والتلف الفيزيائي، وهو يعمل بصمت على تفكيك هذه الهياكل التاريخية:

- التآكل الكيميائي (التحلل البطيء): مياه الصرف الصحي ليست مجرد مياه متسخة، بل هي خليط كيميائي معقد. هي مياه حمضية بطبيعتها بسبب تحلل المواد العضوية، وتحتوي على مركبات كيميائية عدوانية قادمة من المنظفات المنزلية والمخلفات الصناعية. هذه المواد تتفاعل مع الحجارة الكلسية التي بنيت منها الجسور وأساسات النواعير، وتؤدي إلى تآكلها وتفتتها ببطء على مدى الزمن. كما أنها تهاجم الأجزاء الخشبية في النواعير، فتزيد من سرعة تعفنها وتحللها، مما يضعف الهيكل العام للناعورة ويجعلها هشة.

- الضرر الفيزيائي الناتج عن تغير منسوب المياه: هذا هو الخطر الأكبر والأكثر إلحاحاً. هذه الهياكل الأثرية تم تصميمها وبناؤها لتبقى في حالة توازن معينة مع النهر.

- كشف الأساسات: أساسات الجسور والنواعير الحجرية صُممت لتبقى مغمورة بالمياه. الغمر الدائم يحمي الحجارة من التفاوت الكبير في درجات الحرارة والرطوبة بين الليل والنهار وبين الفصول. عندما ينخفض منسوب المياه بسبب تراكم الرواسب التي تعيق الجريان، وتنكشف هذه الأساسات للهواء والشمس، فإنها تبدأ بالتشقق والتصدع بسبب دورات التمدد والتقلص المتكررة. هذا يضعف القاعدة التي يرتكز عليها كل الهيكل، مما يجعله عرضة للانهيار تحت وزنه أو تحت أي ضغط إضافي.

- توقف الحركة: النواعير لم تُصمم لتكون مجرد نصب ثابت، بل هي آلات ديناميكية. حركة دورانها المستمرة بفعل جريان الماء كانت جزءاً من آلية “صيانتها الذاتية”، حيث أن الدوران يمنع تراكم الطحالب والأوساخ بشكل كبير ويحافظ على مرونة أجزاءها. توقفها عن الدوران في مياه آسنة وسميكة يحولها إلى مجرد هيكل خشبي ميت يتعرض للتعفن والتيبس والتفكك.

- استحالة الصيانة: حتى لو توفرت النية والخبرة لإجراء أعمال الصيانة والترميم، فإن البيئة السامة والمياه الملوثة تجعل من الصعب جداً، بل ومن الخطر على فرق الصيانة، الوصول إلى الأجزاء المغمورة وأساسات هذه الهياكل للقيام بعملهم بشكل آمن وفعال.

بهذه الطريقة، فإن التلوث لا يسيء فقط لمنظر هذه المعالم، بل ينخر في أساس وجودها، ويهدد بتحويلها من أيقونات شامخة إلى مجرد أطلال في غضون سنوات قليلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

حقوق الصورة: hamahplus.net

5. هل كانت هناك محاولات رسمية لمعالجة المشكلة؟ ولماذا فشلت بشكل واضح؟

الإجابة: نعم، كانت هناك محاولات رسمية، ولكن يمكن وصفها بأنها كانت محاولات “تجميلية” أو “إعلامية” أكثر من كونها حلولاً جذرية، ولهذا السبب كان مصيرها الفشل الحتمي. الفشل يعود إلى تجاهلها التام لجذر المشكلة.

حملة “حماة تنبض من جديد” هي المثال الأبرز. لقد ركزت هذه الحملة على الجوانب الظاهرية للمشكلة، مثل:

- إزالة الحواجز الإسمنتية من على ضفاف النهر.

- تنظيف القمامة الطافية على سطح الماء.

- إزالة بعض النباتات والأعشاب النامية على الضفاف.

لماذا فشلت هذه الجهود؟

- معالجة الأعراض وليس المرض: كانت هذه الحملة أشبه بإعطاء مسكن للألم لمريض مصاب بالسرطان. المشكلة الحقيقية ليست في القمامة التي يرميها بعض الناس على السطح، بل في ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في النهر يومياً من الأسفل. طالما أن “صنبور” الصرف الصحي الرئيسي مفتوح على مصراعيه، فإن أي عملية تنظيف للسطح هي مجرد عمل مؤقت وعديم الجدوى، وسرعان ما يعود الوضع إلى ما كان عليه وربما أسوأ.

- تجاهل القنبلة الموقوتة في القاع: لم تقترب هذه الحملات من المشكلة الأكبر وهي طبقة الحمأة السامة المتراكمة في قاع النهر. هذه الطبقة هي المصدر الرئيسي للروائح الكريهة والغازات السامة، وهي خزان هائل للملوثات. إزالتها تتطلب عمليات جرف وتجريف (Dredging) معقدة ومكلفة وبمعدات متخصصة، وهو ما لم يتم التفكير فيه حتى.

- الطابع الإعلامي والاستعراضي: غالباً ما يتم إطلاق مثل هذه الحملات لتحقيق هدف إعلامي، وهو إظهار أن “شيئاً ما يتم عمله” لتهدئة الرأي العام وامتصاص الغضب الشعبي، دون وجود نية حقيقية لتخصيص الموارد والجهود اللازمة للحل الدائم، لأنه حل مكلف ويتطلب تخطيطاً طويل الأمد.

- غياب الإرادة السياسية للحل الجذري: الحل الحقيقي، وهو إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة معالجة، هو مشروع بنية تحتية ضخم يتطلب إرادة سياسية قوية، وتخطيطاً هندسياً دقيقاً، وتمويلاً كبيراً. فشل الحملات السطحية هو في جوهره انعكاس لغياب هذه الإرادة لدى الجهات المسؤولة لاتخاذ القرار الصعب والمكلف ولكنه الوحيد القادر على إنقاذ النهر.

لذلك، فشلت هذه المحاولات لأنها كانت مصممة للفشل منذ البداية، كونها لم تستهدف أبداً السبب الحقيقي للأزمة، بل اكتفت بمعالجة سطحية ومؤقتة لنتائجها الظاهرية.

6. ما هو الحل الجذري والفعّال الذي يمكن أن ينقذ نهر العاصي فعلاً؟

الإجابة: الحل الجذري والوحيد القابل للتطبيق لإنقاذ نهر العاصي هو مشروع متكامل متعدد المراحل، يتطلب تخطيطاً علمياً دقيقاً واستثماراً كبيراً. لا يوجد حل سحري أو سريع، بل يجب اتباع خارطة طريق واضحة تتكون من الخطوات التالية بالترتيب:

المرحلة الأولى: إيقاف النزيف (تحويل مصادر التلوث) هذه هي الخطوة الأهم والتي لا يمكن تجاوزها. يجب تصميم وتنفيذ مشروع بنية تحتية ضخم لإنشاء “خط تجميعي” (Interceptor Sewer). هذا الخط هو عبارة عن أنبوب صرف صحي عملاق يتم مده بمحاذاة مجرى النهر على الضفتين، ومهمته هي اعتراض جميع أنابيب الصرف الصحي التي تصب حالياً في النهر وربطها به. يقوم هذا الخط التجميعي بنقل كل مياه الصرف الصحي الخاصة بالمدينة بعيداً إلى موقع خارج المناطق السكنية.

المرحلة الثانية: المعالجة (بناء محطة تنقية حديثة) في نهاية الخط التجميعي، يجب بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي (Wastewater Treatment Plant) حديثة وذات قدرة استيعابية كافية. هذه المحطة تقوم بمعالجة المياه القذرة على عدة مراحل (فيزيائية، بيولوجية، وكيميائية) لإزالة المواد الصلبة، وقتل الجراثيم، وتحييد المواد الكيميائية الضارة، بحيث تصبح المياه المعالجة آمنة بيئياً ويمكن إعادة استخدامها في الزراعة أو إطلاقها بشكل آمن في مجرى النهر في نقطة بعيدة جداً عن المدينة.

المرحلة الثالثة: تنظيف وتأهيل مجرى النهر (عملية الشفاء) بعد التأكد من توقف تدفق مياه الصرف الصحي بشكل كامل إلى النهر، تبدأ عملية التنظيف الفعلية للمجرى داخل المدينة. هذه العملية تشمل:

- تجريف القاع (Dredging): استخدام آليات متخصصة لإزالة طبقات الحمأة السامة التي تراكمت على مدى عقود. هذه عملية حساسة تتطلب التعامل مع المواد المستخرجة كنفايات خطرة والتخلص منها بطرق آمنة بيئياً.

- إعادة تأهيل الضفاف: إعادة تشكيل ضفاف النهر، وزراعتها بنباتات مناسبة تساعد على استقرار التربة وتوفير بيئة طبيعية.

- ضمان الجريان الطبيعي: إزالة أي عوائق أو تراكمات تمنع الجريان الحر للمياه لضمان تجدد الأكسجين في الماء بشكل طبيعي.

المرحلة الرابعة: الترميم والمراقبة المستمرة

- ترميم التراث: بالتوازي مع تنظيف النهر، يجب أن يبدأ فريق من الخبراء في الآثار والهندسة بتقييم الأضرار التي لحقت بالنواعير والجسور والبدء بعملية ترميم علمية دقيقة للحفاظ عليها.

- المراقبة والتشريع: وضع قوانين بيئية صارمة ومنع أي تعديات مستقبلية على النهر، مع إنشاء نظام مراقبة دائم لجودة المياه.

هذا هو الحل الحقيقي. إنه مشروع مكلف وطويل الأمد، لكنه استثمار ضروري ليس فقط لإنقاذ نهر، بل لإنقاذ الصحة العامة، واقتصاد المدينة، وتراثها، ومستقبلها بأكمله.

7. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطنون والمجتمع المحلي في هذه الأزمة؟

الإجابة: دور المواطنين والمجتمع المحلي ليس هامشياً على الإطلاق، بل هو دور محوري وحاسم ويمكن أن يكون القوة الدافعة الحقيقية نحو التغيير. في ظل ضعف الأداء الرسمي، يصبح المجتمع هو خط الدفاع الأخير وصوت الضمير الحي للمدينة. يمكن تلخيص دورهم في عدة نقاط فعالة:

- تشكيل قوة ضغط منظمة (Advocacy): بدلاً من الشكوى الفردية، يمكن للسكان تنظيم أنفسهم في لجان أحياء، أو جمعيات أهلية، أو مجموعات ضغط مجتمعية. هذه المجموعات يمكنها مخاطبة الجهات الرسمية بشكل جماعي ومنظم، وتقديم مطالب واضحة ومدروسة. الصوت الجماعي له تأثير أكبر بكثير من الصوت الفردي.

- التوثيق وفضح المشكلة: يمكن للمواطنين، باستخدام هواتفهم الذكية، توثيق حجم الكارثة بشكل مستمر. تصوير أماكن الصب المباشر للصرف الصحي، وتوثيق الأسماك الميتة، وتصوير تآكل أساسات الجسور، ونشر هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يخلق رأياً عاماً ضاغطاً ويجعل من الصعب على المسؤولين تجاهل المشكلة.

- الرقابة الشعبية: عند الإعلان عن أي مشاريع أو حلول، يمكن للمجتمع المحلي أن يلعب دور المراقب. هل يتم العمل بجدية؟ هل المواد المستخدمة جيدة؟ هل الحلول جذرية أم سطحية؟ يمكنهم رفع تقارير دورية للرأي العام حول تقدم (أو عدم تقدم) العمل، مما يمنع الفساد والتراخي.

- نشر الوعي: يمكن للناشطين المحليين والمثقفين تنظيم حملات توعية في المدارس والمراكز الثقافية لشرح أبعاد الكارثة البيئية والتراثية، وربط صحة المواطن مباشرة بصحة النهر. خلق جيل جديد واعٍ بأهمية النهر هو استثمار في المستقبل.

- المبادرات التطوعية (في الوقت المناسب): على الرغم من أن تنظيف النهر حالياً يتطلب معدات متخصصة، إلا أنه بعد تنفيذ الحل الجذري (تحويل الصرف الصحي)، سيأتي دور المبادرات التطوعية في تنظيف الضفاف، والتشجير، والمساهمة في إعادة الجمال للمكان. الاستعداد الذي يبديه السكان الآن للعمل التطوعي هو طاقة هائلة يمكن استثمارها في المستقبل.

- المطالبة بالشفافية: من حق المواطنين أن يسألوا: أين تذهب ميزانيات الخدمات؟ ما هي الخطط المستقبلية للنهر؟ لماذا لا يتم نشر تقارير دورية عن جودة المياه؟ المطالبة بالشفافية هي أساس المساءلة والمحاسبة.

باختصار، المواطن ليس مجرد ضحية سلبية، بل يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً ورقيباً قوياً. تحويل حالة السخط والغضب من مجرد كلام إلى عمل منظم ومستمر هو المفتاح الذي يمكن أن يفتح أبواب الحل.

8. هل لهذه الأزمة أبعاد اقتصادية مباشرة على مدينة حماة وسكانها؟

الإجابة: نعم، بكل تأكيد. الأبعاد الاقتصادية للأزمة مدمرة ولا تقل خطورة عن الأبعاد البيئية والصحية، فهي تؤثر على مصادر الدخل الحالية والمستقبلية للمدينة بشكل مباشر وغير مباشر:

- انهيار قطاع السياحة: تشكل النواعير ونهر العاصي المنتج السياحي الأول والفريد لمدينة حماة. السياح من داخل سوريا وخارجها كانوا يأتون خصيصاً لرؤية هذا المنظر الفريد والاستمتاع بالأجواء المحيطة به. اليوم، من المستحيل تسويق مدينة نهرها عبارة عن مجرى صرف صحي تفوح منه الروائح الكريهة. هذا يعني خسارة مباشرة لقطاعات الفنادق، المطاعم والمقاهي المطلة على النهر، محلات بيع التذكارات، والأدلاء السياحيين. إنها ضربة قاصمة للعمود الفقري لاقتصاد المدينة السياحي.

- انخفاض قيمة العقارات: الأحياء المطلة على النهر كانت تاريخياً هي الأغلى والأكثر طلباً للسكن. اليوم، تحولت هذه الميزة إلى نقمة. قيمة العقارات السكنية والتجارية في هذه المناطق قد انخفضت بشكل حاد. من يرغب في استثمار أمواله في شراء منزل أو محل تجاري يطل على مصدر للأمراض والروائح الكريهة؟ هذه خسارة كبيرة في ثروات السكان المحليين.

- تكاليف الرعاية الصحية المرتفعة: كما ذكرنا، التلوث يسبب العديد من الأمراض. هذا يترجم مباشرة إلى زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية، سواء من ميزانية الدولة أو من جيوب المواطنين مباشرة. تكاليف الأدوية، زيارات الأطباء، والاستشفاء هي تكلفة اقتصادية مباشرة للكارثة البيئية.

- تأثير سلبي على الزراعة: مياه النهر الملوثة، عند استخدامها في ري الأراضي الزراعية في المصب، تؤدي إلى تلوث التربة والمحاصيل. هذا لا يهدد فقط صحة المستهلكين، بل يضر أيضاً بسمعة المنتجات الزراعية للمنطقة ويقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق، وقد يؤدي إلى تلف مساحات زراعية واسعة على المدى الطويل.

- فقدان فرص استثمارية مستقبلية: أي مستثمر جاد، سواء كان محلياً أو أجنبياً، يفكر في إقامة مشروع تنموي أو سياحي في حماة، سيفكر ألف مرة قبل المخاطرة بأمواله في مدينة تعاني من مشكلة بيئية وبنية تحتية بهذا الحجم. البيئة الملوثة هي بيئة طاردة للاستثمار بطبيعتها.

إذن، الأزمة ليست مجرد قضية “بيئية” معزولة، بل هي نزيف اقتصادي مستمر يستنزف حاضر المدينة ويرهَن مستقبلها، ويحول أصولها الأكثر قيمة إلى خصوم وعبء اقتصادي.

9. من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا التدهور البيئي والتراثي؟

الإجابة: تحديد المسؤولية في كارثة بهذا الحجم ليس بسيطاً، فهي مسؤولية مشتركة ومتشابكة، ولكن يمكن توزيعها على مستويات مختلفة، مع وجود جهات تتحمل العبء الأكبر.

1. المسؤولية الرئيسية والمباشرة: المؤسسات الحكومية المحلية والمركزية هذه هي الجهة التي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية بسبب فشلها في أداء واجباتها الأساسية على مدى سنوات طويلة. وتشمل:

- مجلس مدينة حماة ومديرية الخدمات الفنية: هما المسؤولان المباشران عن التخطيط الحضري، وصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي، وخدمات النظافة. الفشل في تحديث هذه الشبكات، وغياب الصيانة، واللجوء إلى حلول مؤقتة، واستخدام معدات بالية، يقع مباشرة ضمن نطاق مسؤوليتهما.

- المحافظة والحكومة المركزية (وزارات الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية): هذه الجهات مسؤولة عن وضع السياسات العامة، وتخصيص الميزانيات للمشاريع الكبرى، والرقابة على أداء الإدارات المحلية. غياب مشروع استراتيجي وطني لمعالجة مياه الصرف في المدن الكبرى مثل حماة، وعدم تخصيص التمويل اللازم له، هو فشل على المستوى المركزي.

- المديرية العامة للآثار والمتاحف: تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإهمال الذي طال النواعير والجسور الأثرية. يقع على عاتقها واجب الرصد الدوري لحالة هذه المعالم، والتحذير من الأخطار التي تواجهها، ووضع خطط الترميم الطارئة والدورية، والسعي لتأمين التمويل اللازم لها بالتعاون مع المنظمات الدولية إن لزم الأمر. صمتها أو ضعف أدائها هو جزء من المشكلة.

2. مسؤولية ثانوية ولكنها موجودة: القطاع الصناعي والمواطنون

- المنشآت الصناعية: أي مصانع أو ورشات قد تكون قائمة على أطراف المدينة وتلقي بمخلفاتها الصناعية السائلة في شبكة الصرف الصحي دون معالجة أولية تزيد من سمية المياه وتفاقم المشكلة.

- المواطنون: على الرغم من أن المواطن هو الضحية الأولى، إلا أن بعض الممارسات الفردية السلبية مثل رمي القمامة مباشرة في النهر تساهم في زيادة التلوث البصري وتفاقم المشكلة على نطاق صغير. ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذا السلوك لا يقارن أبداً بحجم الكارثة الناتجة عن الصرف الصحي المؤسسي.

الخلاصة: المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة بمؤسساتها المختلفة، المحلية والمركزية، التي فشلت في التخطيط للمستقبل، وفي صيانة الحاضر، وفي حماية الماضي. أما مسؤولية الأطراف الأخرى فتبقى ثانوية مقارنة بهذا الفشل الهيكلي العميق.

10. على الرغم من كل هذه الصورة القاتمة، هل هناك أي أمل حقيقي في إنقاذ نهر العاصي؟

الإجابة: نعم، على الرغم من قتامة المشهد وحجم الكارثة، لا يزال هناك أمل حقيقي في إنقاذ نهر العاصي، ولكنه أمل “مشروط” وليس أملاً مجانياً. هو أمل يعتمد على تحويل النوايا إلى أفعال، وتوافر عدة عوامل أساسية:

1. الإرادة السياسية الجادة: هذا هو الشرط الأول والأساسي. يجب أن تنتقل مشكلة نهر العاصي من كونها بنداً ثانوياً في أسفل قائمة الأولويات إلى رأسها. يجب أن يتخذ صناع القرار على أعلى المستويات قراراً استراتيجياً بمعالجة المشكلة من جذورها، وتخصيص الميزانيات اللازمة لمشروع تحويل الصرف الصحي ومحطة المعالجة، واعتباره مشروع أمن قومي وصحي وتراثي. بدون هذه الإرادة، ستبقى كل الحلول الأخرى مجرد أحلام.

2. الخبرة الفنية والتخطيط العلمي: الحل ليس سراً، وهو معروف هندسياً وبيئياً. الأمل يكمن في أن الحلول التقنية موجودة ومجربة في العديد من مدن العالم التي نجحت في تنظيف أنهارها (مثل نهر التايمز في لندن أو السين في باريس). الأمر يتطلب الاستعانة بالخبراء المختصين لوضع خطة زمنية ومرحلية دقيقة وقابلة للتنفيذ.

3. صحوة المجتمع المحلي واستمرار ضغطه: الأمل الكبير يكمن في الروح الحية لسكان حماة. حالة الغضب والوعي والاستعداد للمشاركة التي أظهرها السكان هي أقوى ورقة ضغط. استمرار هذا الضغط الشعبي المنظم يمكن أن يجبر المسؤولين على التحرك بجدية. المجتمع المحلي هو حارس الأمل.

4. إمكانية الدعم الدولي والمنظمات غير الحكومية: في حال توفرت الإرادة السياسية والشفافية، يمكن السعي للحصول على دعم فني أو مالي من المنظمات الدولية المتخصصة في البيئة والتراث (مثل اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة). خبرات هذه المنظمات وتمويلها يمكن أن تسرّع من عملية الإنقاذ.

5. قدرة الطبيعة على التعافي: النهر لم يمت تماماً، بل هو في حالة مرض شديد. الطبيعة لديها قدرة مذهلة على التشافي وتجديد نفسها. بمجرد إيقاف مصدر التلوث الرئيسي، سيبدأ النهر تدريجياً في استعادة عافيته، وستعود إليه مظاهر الحياة ببطء.

الخلاصة: الأمل موجود، وهو ليس وهماً. إنه يكمن في إمكانية تلاقي الإرادة السياسية مع الضغط المجتمعي والخبرة العلمية. إنقاذ العاصي ليس مستحيلاً، ولكنه يتطلب معركة طويلة وشاقة. السؤال ليس “هل يمكن إنقاذ النهر؟”، بل “هل سيتم اتخاذ القرار ببدء معركة الإنقاذ قبل فوات الأوان؟”.