أحداث عام 1964 في حماة: الشرارة الأولى لصدام طويل

محتوى المقالة

I. المقدمة: حماة 1964 كنقطة تحول

تُمثل أحداث حماة عام 1964 لحظة محورية في تاريخ سوريا الحديث، إذ شكلت أول مواجهة كبرى بين نظام حزب البعث الذي وصل إلى السلطة حديثًا وقطاع واسع من المجتمع السوري، لا سيما النخبة الحضرية السنية المحافظة والجماعات الإسـ.ـلامية. على الرغم من أن هذه الأحداث غالبًا ما يطغى عليها حجم مجـ.ـزرة حماة الأكثر تدميرًا عام 1982، إلا أن اضطرابات عام 1964 أرست سابقة خطيرة لأسلوب تعامل الدولة مع المعارضة، ومهدت الطريق لصراعات مستقبلية. لقد كشفت هذه الأحداث عن صدوع أيديولوجية واقتصادية واجتماعية عميقة، والتي استمرت في تغذية دورات الاحتجاج والقمـ.ـع الوحشـ.ـي لعقود، لتتوج بمجـ.ـزرة عام 1982 وتؤثر على ديناميكيات الثورة السورية عام 2011.

يُجادل هذا التقرير بأن انتفاضة حماة عام 1964 لم تكن حادثة معزولة، بل كانت “الشرارة الأولى” لصراع طويل الأمد ومتجذر بعمق بين السلطة المركزية، التي سيطر عليها حزب البعث العلماني القومي، ومدينة حماة، التي كانت معقلًا تاريخيًا للمحافظة الدينية والطبقات التجارية التقليدية. إن هذه المواجهة الأولية لم تكن مجرد اشتباك على السلطة، بل كانت تعبيرًا عن تضارب جوهري في الرؤى لمستقبل سوريا، حيث سعت السلطة المركزية إلى فرض نموذجها العلماني الاشتراكي، بينما قاومت حماة هذا التغيير الجذري، مما أدى إلى تصاعد التوترات التي لم تُحل، بل تفاقمت مع مرور الزمن.

II. السياق السوري قبل عام 1964: أرضية الاضطراب

تاريخ سوريا الحديث: الاستقلال، عدم الاستقرار السياسي، الانقلابات

تميز تاريخ سوريا الحديث، بعد انتهاء السيطرة العثمانية والانتداب الفرنسي (1920-1946)، بعدم استقرار عميق. شهد الانتداب الفرنسي نفسه تقسيم سوريا إلى ولايات مختلفة مثل دمشق وحلب ودولة العلويين وجبل الدروز ولبنان الكبير ولواء الإسكندرون. أدت هذه التقسيمات إلى تعزيز الهويات الإقليمية والطائفية، وغالبًا ما قوبلت بالعداء وثورات عديدة ضد الحكم الفرنسي. هذا التجزئة المبكرة للدولة أثرت بشكل كبير على بناء هوية وطنية موحدة، مما ترك وراءه بنية هشة للدولة.

بعد حصولها على الاستقلال عام 1946، اتسمت السياسة السورية باضطرابات مستمرة وسلسلة من الانقلابات العسكرية، مما قوض الحكم المدني وأدى إلى مشهد سياسي متقلب. شهدت هذه الحقبة صعود وسقوط قادة مثل أديب الشيشكلي (1951-1955) والاتحاد الوجيز مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، والذي فشل في النهاية بسبب خلافات داخلية وعداء جمال عبد الناصر للأحزاب السياسية. إن هذا التسلسل المستمر للانقلابات وتغيير الحكومات يشير إلى فشل في إرساء مؤسسات سياسية مستقرة وشرعية. لقد ورث حزب البعث دولة اعتادت على التحولات العنيفة في السلطة، مما جعل الاستجابة القمعية للتحديات مثل انتفاضة حماة أمرًا متوقعًا، حيث أصبح استخدام القوة وسيلة معتادة لحل النزاعات السياسية بدلاً من الآليات الديمقراطية.

صعود حزب البعث: الأيديولوجيا، انقلاب 1963، وتوطيد السلطة

ظهر حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي تأسس عام 1947 على يد ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وزكي الأرسوزي، كقوة سياسية مهمة. كانت أيديولوجيته “قومية، شعبوية، اشتراكية، وثورية”، تدعو إلى الوحدة العربية والإصلاح الاجتماعي، بما في ذلك تأميم الصناعات والإصلاح الزراعي.

وصل حزب البعث إلى السلطة عبر انقلاب 8 مارس 1963، حيث تم تنصيب المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي تولى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية. وقد مثل هذا الانقلاب نهاية حاسمة للتجربة الديمقراطية القصيرة في سوريا وفرض حالة طوارئ استمرت لعقود. على الرغم من أن الحزب كان يدعو إلى مُثل عليا مثل الوحدة العربية والإصلاح الاجتماعي، إلا أن وصوله إلى السلطة اتسم بتحول سريع نحو الممارسات السلطوية. فبعد الاستيلاء على الحكم، قام الحزب بحظر الأحزاب السياسية الأخرى وبدأ في “القضاء على النخب المدنية التقليدية لبناء دكتاتورية عسكرية تعمل على أسس شمولية”.

هذا التناقض بين الخطاب الثوري والممارسات الاستبدادية أمر أساسي لفهم سبب تحول قطاعات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك تلك التي ربما دعمت بعض الإصلاحات في البداية، إلى المعارضة بسرعة. إن انتفاضة حماة تحدت بشكل مباشر هذا التوطيد الاستبدادي للسلطة.

السياسات الاقتصادية للبعث: الإصلاح الزراعي والتأميم وتأثيرها على النخب التقليدية

غيّر صعود حزب البعث التوجه الاقتصادي لسوريا نحو الاشتراكية، حيث تميز ببرامج إصلاح زراعي وتأميم الصناعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية بحلول منتصف الستينيات. تبنت الدولة التخطيط المركزي ونظمت المعاملات التجارية بشكل صارم.

كان الهدف الأساسي من الإصلاح الزراعي إضعاف الطبقة الإقطاعية القوية ومساعدة الفلاحين على امتلاك الأراضي، وبالتالي إنشاء قاعدة موالية في الريف. وقد اعتُبر هذا الإصلاح أداة سياسية لبناء مجتمعات ريفية موالية للنظام البعثي الجديد، أكثر منه هدفًا اقتصاديًا للتصنيع. سعت هذه السياسات أيضًا إلى إضعاف نفوذ التجار في مدن مثل حلب ودمشق من خلال تثبيت أسعار الحبوب وتوسيع سيطرة الدولة على الزراعة عبر مؤسسات مثل البنك التعاوني الزراعي واتحاد الفلاحين العام، الذي تأسس عام 1964. وبحلول عام 1965، كانت الدولة تسيطر على معظم القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مما قوض القوة الاقتصادية للطبقات الثرية.

إن هذه السياسات الاقتصادية لم تكن مجرد تدابير إنمائية، بل كانت أدوات متعمدة لإعادة هيكلة السلطة الاجتماعية والاقتصادية. هذا الفرض من الأعلى لسياسات اشتراكية، دون مراعاة كافية للهياكل الاقتصادية القائمة وسبل عيش التجار والحرفيين في المدن، أدى مباشرة إلى نشوء مظالم اقتصادية غذت الاستياء والإضرابات. هذا يوضح وجود صلة سببية واضحة بين الأيديولوجية الاقتصادية لحزب البعث وظهور المعارضة من النخب الحضرية التقليدية.

حماة: تاريخها وخصوصيتها وعلاقتها بالسلطة المركزية قبل 1964

كانت حماة تتمتع بسمعة قديمة كـ “معقل للمحافظة العقارية وللإخـ.ـوان المسـ.ـلمين” و”خصم عنيد للدولة البعثية”. تاريخيًا، كانت حماة واحدة من المدن الداخلية الأربع المهمة في سوريا. تميز هيكلها الاجتماعي بالطبقة الوسطى الحضرية السنية التقليدية، وعلماء الدين، والتجار، والحرفيين.

إن وصف حماة المتكرر بأنها “معقل للمحافظة العقارية وللإخـ.ـوان المسـ.ـلمين” لا يمثل مجرد وصف، بل يشير إلى أن حماة كانت مكانًا تتجذر فيه هياكل السلطة التقليدية (النخب العقارية، العائلات التجارية) والنفوذ الديني (الإخـ.ـوان المسـ.ـلمون، العلماء) بعمق. حزب البعث، بأجندته العلمانية والاشتراكية والمركزية، رأى بطبيعة الحال مثل هذه المراكز كعقبات أمام تحوله الثوري لسوريا. لذلك، لم تكن حماة مجرد مدينة ثارت؛ بل كانت هدفًا رمزيًا لحزب البعث لتأكيد نظامه الجديد وكسر نفوذ النخب التقليدية. كانت المواجهة في حماة حتمية تقريبًا، ممثلة صراعًا بين رؤيتين متضادتين بشكل أساسي لمستقبل سوريا.

III. الأسباب العميقة والمباشرة لانتفاضة 1964

تعددت الأسباب التي أدت إلى اندلاع انتفاضة حماة عام 1964، متراوحة بين الصراعات الأيديولوجية العميقة والسياسات الحكومية المباشرة التي أثارت سخطًا واسعًا.

الصراع الأيديولوجي: العلمانية البعثية مقابل الإسـ.ـلام السياسي (الإخـ.ـوان المسـ.ـلمون)

كان الاحتكاك الأيديولوجي الأساسي بين “الأساس العلماني المتـ.ـطرف” لحزب البعث و”الأساس الديني” للإخـ.ـوان المسـ.ـلمين محركًا رئيسيًا للصراع. آمن الإخـ.ـوان المسـ.ـلمون بالدور المركزي للدين الإسلامي في قوانين الدولة، بينما شددت الأيديولوجية البعثية على القومية العربية والاشتراكية، داعية إلى استبدال الدين في الحياة العامة.

اتبع النظام البعثي، فور وصوله إلى السلطة عام 1963، سياسات تهدف إلى “تحييد النخبة الدينية السنية سياسيًا”، مفضلاً الإقصاء على الاندماج، ومبديًا عدم رغبة في استخدام موارد الدولة لما اعتبره “مؤسسة دينية رجعية”. هذا التباين الجوهري في الرؤى حول دور الدين في الدولة والمجتمع خلق شرخًا عميقًا، حيث رأى الإسـ.ـلاميون في سياسات البعث تهديدًا لهويتهم وقيمهم الأساسية، مما أدى إلى تصاعد التوتر الأيديولوجي.

القمع السياسي: حظر المعارضة، سرية اتخاذ القرار

اعتبر حزب البعث، بعد أن قمع منافسيه الناصريين والماركسيين بحلول منتصف عام 1963، الجماعات السياسية الإسلامية، وخاصة الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين، التحدي الأهم له. وقد ساهم حظر الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين عام 1964 بشكل كبير في تطـ.ـرف الحركة. كان الاستياء واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد بسبب “سوء الإدارة، والاستياء من اللوائح المتزايدة التي فرضها التجار، والحوكمة غير الكفؤة، والاستياء من عملية صنع القرار السرية لحكومة البعث”. كما أدى فرض حالة الطوارئ عام 1963 إلى تقييد الحريات السياسية بشكل أكبر.

لم يؤد قرار حزب البعث بحظر الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين في عام 1964 إلى القضاء على المعارضة، بل ساهم بشكل كبير في تطـ.ـرفها. عندما تُغلق السبل السياسية السلمية وتُقابل المعارضة بعنف شديد، غالبًا ما تتجه بعض شرائح المعارضة إلى الوسائل السرية أو العنيفة. يظهر ذلك بوضوح في ظهور شخصيات مثل مروان حديد وتشكيل “الطليعة المقاتلة” ، مما يمثل تحولًا من معارضة واسعة النطاق إلى أخرى أكثر عسكرة. هذا يوضح صلة سببية حاسمة: فالتوطيد الاستبدادي لحزب البعث خلق بشكل مباشر الظروف المواتية للتمرد المسلح.

المظالم الاقتصادية: استياء التجار من القيود والتأميم، وتأثير الإصلاح الزراعي

استاء التجار في جميع أنحاء سوريا، وخاصة في حماة وحمص ودمشق، من اللوائح المتزايدة وتهديد التأميم في ظل السياسات الاشتراكية الجديدة لحزب البعث. دخل أصحاب المحلات في إضراب في أبريل 1964، مطالبين بتخفيف قيود الاستيراد وتأكيدات بشأن تجارة التجزئة.

بينما هدف الإصلاح الزراعي إلى إفادة الفلاحين وتقويض الإقطاعيين، إلا أنه أدى أيضًا إلى تعطيل العلاقات الاقتصادية التقليدية وإضعاف القوة الاقتصادية للطبقات الحضرية الثرية، بما في ذلك تلك الموجودة في حماة، من خلال توسيع سيطرة الدولة على القطاعات الرئيسية. إن هذه السياسات، التي كانت تهدف إلى إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية، أثرت سلبًا على التجار الذين كانوا يشعرون بأن مصادر رزقهم ونفوذهم مهددة بشكل مباشر.

الديناميكيات الاجتماعية والدينية: حماة كمعقل للمحافظة، دور رجال الدين، تمويل التجار

إن هوية حماة كـ “معقل للمحافظين وللإخـ.ـوان المسـ.ـلمين” جعلتها مقاومة بشكل خاص لأجندة البعث العلمانية والاشتراكية. تمتع الإخـ.ـوان المسـ.ـلمون بقاعدة دعم واسعة بين النوادي الإسلامية النشطة سياسيًا، والطبقة الوسطى الحضرية السنية التقليدية، وعلماء الدين، والتجار، والحرفيين.

لقد كانت الانتفاضة في حماة مزيجًا قويًا من المظالم الاقتصادية والهوية الدينية. أثارت الأيديولوجية العلمانية لحزب البعث وسياساته التي استهدفت النخب الاقتصادية التقليدية عدوًا مشتركًا لمجموعات متنوعة في حماة. استاء التجار من التأميم والقيود ، بينما عارضت الشخصيات الدينية والإخـ.ـوان المسـ.ـلمون الأجندة العلمانية. يظهر تمويل الانتفاضة من قبل “العائلات التجارية التقليدية” وتشجيعها من قبل إمام جامع السلطان بوضوح هذا التقارب. بالنسبة للكثيرين في حماة، كانت سياسات البعث هجومًا على أسلوب حياتهم بأكمله، وليس فقط على أموالهم أو معتقداتهم. هذا المعارضة العميقة والمتعددة الأوجه جعلت حماة نقطة اشتعال متقلبة بشكل خاص.

الدعم الخارجي للمعارضة

قدمت حكومتا مصر والعراق دعمًا ماليًا للمعارضة ضد البعثيين، مما أضاف طبقة أخرى إلى حالة السخط الداخلي. هذا الدعم الخارجي يشير إلى أن الصراع في حماة لم يكن مجرد شأن داخلي، بل كان جزءًا من صراعات إقليمية أوسع، حيث سعت قوى خارجية إلى إضعاف النظام البعثي الوليد في سوريا.

جدول 1: الأطراف الرئيسية في انتفاضة حماة 1964 وأهدافها

| الطرف | الأهداف |

| حزب البعث العربي الاشتراكي | توطيد السلطة المركزية، تطبيق الأيديولوجية العلمانية الاشتراكية، إضعاف النخب التقليدية، تحقيق الوحدة العربية، قمع أي معارضة تهدد حكمه، وتحديداً معارضة التيار الإسلامي والمحافظ. |

| جماعة الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين | مقاومة سياسات حزب البعث العلمانية والاشتراكية، الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع، الدفاع عن مصالح التجار والنخب التقليدية، السعي لإقامة نظام حكم ذي مرجعية إسلامية، وإسقاط حكم البعث. |

| النخب التقليدية (تجار وكبار ملاك أراضي) | الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية المهددة بسياسات التأميم والإصلاح الزراعي، الاحتفاظ بنفوذهم الاجتماعي والسياسي، مقاومة التغييرات الجذرية التي يفرضها النظام البعثي، والحفاظ على الطابع المحافظ للمدينة. |

| عامة السكان في حماة | رفض سياسات التأميم والقيود الاقتصادية، رفض الطابع العلماني للنظام، التعبير عن الاستياء من القمع والاعتقالات، الدفاع عن المساجد والرموز الدينية، والتمسك بالتقاليد والقيم الاجتماعية المحافظة. |

IV. تفاصيل أحداث أبريل 1964 في حماة

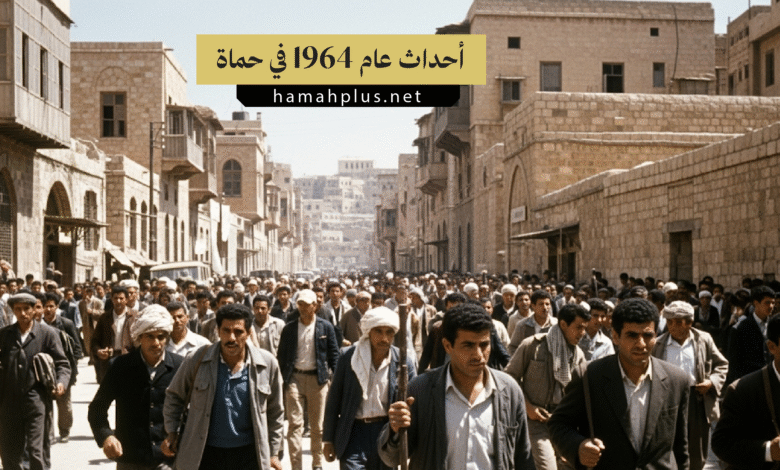

اندلعت أحداث أبريل 1964 في حماة بسرعة وتصاعدت إلى مواجهة عنيفة، كاشفة عن مدى التوتر بين النظام والمعارضة.

التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية: الاضطرابات الأولية، أعمال الثائرين، دور جامع السلطان

في أبريل 1964، اندلعت اضطرابات كبرى في عدة مدن سورية، وكانت حماة مركزًا للانتفاضة المناهضة للحكومة. قام الثائرون الإسلاميون في حماة بإقامة “حواجز، وتخزين الطعام والأسلحة، ونهب محلات بيع الخمور”، مما يدل على تحدٍ منظم، وإن كان محليًا، لسلطة الدولة.

أصبح جامع السلطان، تحت تأثير الإمام الشيخ محمود الحامد، مقرًا للثائرين، حيث استخدم كملاذ ومخزن للأسلحة. هذا يسلط الضوء على الدور المركزي للمؤسسات الدينية في تعبئة الانتفاضة ودعمها. تصاعد العنف بشكل كبير بعد مقتل وتشويه منذر الشملي، وهو ميليشيا بعثي، على يد الثائرين. أدت هذه الحادثة إلى تكثيف أعمال الشغب والهجمات على “كل أثر” لحزب البعث في حماة. كان هذا الحادث بمثابة شرارة مباشرة أدت إلى رد فعل قاسٍ من الدولة.

رد فعل الحكومة: التدخل العسكري، القصف، الخسائر البشرية

طلب حماد عبيد، قائد الحرس الوطني الذي يسيطر عليه البعث، دعم الدبابات والتعزيزات من الجيش السوري، وتم تلبية طلبه. تعرضت الأحياء التي يسيطر عليها الثائرون لقصف بالدبابات والمدفعية، مما أجبر المسلحين على التراجع إلى جامع السلطان.

أمر الرئيس أمين الحافظ بالقضاء على المتمردين، مما أدى إلى قصف جامع السلطان وتدمير مئذنته، حيث كان العديد من الثائرين متمركزين. لم يكن هذا العمل مجرد قمع عسكري، بل كان هجومًا مباشرًا على رمز ديني ورسالة واضحة من النظام حول تصميمه على فرض سلطته. نجحت قوات الأمن في قمع الانتفاضة، مما أسفر عن مقتل 70-100 من أعضاء الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين، وإصابة أو اعتقال العديد من الآخرين، أو اختفائهم. تسبب القمع في “العديد من الضحايا وتدمير جزئي لأحياء مدينة حماة القديمة”. تم تشكيل محكمة برئاسة مصطفى طلاس لمحاكمة المسلحين المسجونين، وتم إطلاق سراح بعضهم، بمن فيهم الشيخ مروان حديد، الذي سيلعب لاحقًا دورًا محوريًا في تنظيم انتفاضة إسـ.ـلامية ثانية في حماة بعد سنوات.

الانقسامات داخل حزب البعث وتداعياتها السياسية الفورية

أثار القصف الوحشي لجامع السلطان غضب العديد من المسلمين السوريين وأدى إلى إضرابات ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى استياء شعبي واسع النطاق يتجاوز حماة.

تسببت أحداث حماة في شرخ كبير داخل اللجنة العسكرية لحزب البعث، وهي المجموعة السرية التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في الحكومة السورية منذ انقلاب 1963. اعترض محمد عمران، العضو الأقدم في اللجنة، على شدة الهجوم وما تلاه من إراقة دماء، بينما دعم صلاح جديد وحافظ الأسد بقوة تعامل أمين الحافظ القاسي مع الاضطرابات، معتبرين إياه وسيلة ضرورية لحماية سلطة البعث ضد “أعداء الطبقة”. هذا الانقسام الداخلي داخل الحزب كان نذيرًا لصراعات السلطة المستقبلية.

تحت الضغط، اضطر الرئيس الحافظ إلى الاستقالة لصالح السياسي المدني البعثي صلاح الدين البيطار، الذي وعد علنًا بحماية الحريات المدنية وأعلن عن دستور مؤقت جديد. ومع ذلك، كان نفوذ البيطار وغيره من المدنيين البعثيين مثل ميشيل عفلق ضئيلًا، وسرعان ما عاد الحافظ لشغل منصب رئيس الوزراء، مما يدل على السيطرة النهائية للجيش.

إن استجابة الحكومة، التي تميزت باستخدام الدبابات والمدفعية، وبشكل حاسم، قصف جامع السلطان ، تشير إلى موقف لا هوادة فيه ضد أي تحد لسلطتها. لم يكن هذا الاستخدام غير المتناسب للقوة، خاصة ضد موقع ديني، مجرد قمع لانتفاضة؛ بل كان استعراضًا للسلطة المطلقة وتحذيرًا للمعارضين المحتملين الآخرين. هذا القمع الوحشي، بينما كان فعالًا على المدى القصير، أدى إلى نفور جزء كبير من الأغلبية السنية وعزز هوية حماة كمركز للمقاومة. علاوة على ذلك، فإن الانقسام الداخلي داخل اللجنة العسكرية لحزب البعث يكشف أن وحشية النظام في حماة كانت لحظة حاسمة ليس فقط لعلاقات الدولة بالمجتمع، ولكن أيضًا لديناميكيات السلطة الداخلية لحزب البعث نفسه، مما مهد الطريق لصعود المتشددين مثل حافظ الأسد الذين أيدوا مثل هذه الأساليب.

جدول 2: التسلسل الزمني لأحداث أبريل 1964 في حماة

| التاريخ | الحدث |

| أبريل 1964 | اندلاع اضطرابات واسعة النطاق في حماة ومدن سورية أخرى. |

| الأيام الأولى من الانتفاضة | قيام الثائرين الإسلاميين بإقامة حواجز، وتخزين الأسلحة، ونهب محلات بيع الخمور. |

| خلال الانتفاضة | استخدام جامع السلطان كمقر للمتمردين ومخزن للأسلحة، وتشجيع الإمام الشيخ محمود الحامد للثورة. |

| تصاعد العنف | مقتل وتشويه منذر الشملي، وهو ميليشيا بعثي، مما أدى إلى تصاعد أعمال الشغب ومهاجمة رموز حزب البعث. |

| رد فعل الحكومة | طلب قائد الحرس الوطني حماد عبيد دعم الدبابات والتعزيزات من الجيش السوري. |

| قصف حماة | قصف الأحياء التي يسيطر عليها الثائرون بالدبابات والمدفعية، مما أجبرهم على التراجع إلى جامع السلطان. |

| قصف جامع السلطان | أمر الرئيس أمين الحافظ بالقضاء على المتمردين، وقصف الجامع وتدمير مئذنته. |

| بعد القمع | مقتل 70-100 من أعضاء الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين، وإصابة واعتقال آخرين، وتدمير جزئي لأحياء حماة القديمة. |

| بعد القمع | تشكيل محكمة لمحاكمة المعتقلين برئاسة مصطفى طلاس، والإفراج عن بعضهم مثل الشيخ مروان حديد. |

| بعد القمع | اندلاع إضرابات ومظاهرات واسعة في أنحاء البلاد احتجاجًا على قصف الجامع. |

| بعد القمع | استقالة أمين الحافظ لصالح صلاح الدين البيطار، ثم عودته لمنصب رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة. |

| بعد القمع | حدوث انقسام داخل اللجنة العسكرية لحزب البعث حول شدة القمع. |

V. التأثيرات والتبعات طويلة الأمد

لم تكن أحداث حماة عام 1964 مجرد حادثة عابرة، بل كانت نقطة انطلاق لسلسلة من التداعيات التي شكلت العلاقة بين الدولة والمجتمع في سوريا لعقود.

القمع الوحشي للانتفاضة وسوابقه

أرسى القمع الوحشي لانتفاضة حماة عام 1964 سابقة لاستجابات الدولة السورية المستقبلية للمعارضة، مما أظهر استعدادًا لاستخدام القوة العسكرية الساحقة ضد سكانها، وخاصة في حماة. تكررت هذه السابقة بشكل مأساوي على نطاق أوسع بكثير في مجـ.ـزرة حماة عام 1982، حيث قُتل الآلاف ودُمرت أجزاء كبيرة من المدينة ردًا على انتفاضة إسلامية. أصبحت حماة رمزًا للخوف والقمع تحت حكم نظام الأسد.

ظلت ذكرى حماة، على الرغم من قمعها من قبل الرواية الرسمية، كامنة واستمرت في ممارسة نفوذها، حيث كانت بمثابة رادع للمقاومة العلنية حتى الثورة السورية عام 2011، التي شهدت فيها حماة مرة أخرى احتجاجات كبرى وحصارًا شديدًا. إن أحداث عام 1964، وخاصة قصف المسجد وقتل المدنيين ، أرست نمطًا من عنف الدولة الشديد ضد مواطنيها. لم يكن هذا حادثًا معزولًا، بل كان “سابقة” تكررت بشدة أكبر في عام 1982. أصبحت حماة “رمزًا للخوف والعنف والقمع” ، وأن ذكراها “تتمتع بحضور مخيف”.

هذا يشير إلى تطبيع وحشية الدولة كأداة للحكم وتأثير نفسي عميق على السكان السوريين. لم يكن التأثير طويل الأمد قمعًا سياسيًا فحسب، بل ثقافة خوف منتشرة شكلت السلوك لعقود، مما يفسر النقص النسبي في المقاومة العلنية حتى عام 2011. هذا يوضح كيف كانت أحداث عام 1964 “شرارة” أشعلت ساحة معركة نفسية وسياسية طويلة الأمد.

تطـ.ـرف جماعة الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين وظهور الفصائل المسلحة

ساهم حظر الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين عام 1964 والقمع العنيف للانتفاضة بشكل كبير في تطـ.ـرف الحركة. شخصيات مثل الشيخ مروان حديد، الذي سُجن ثم أُطلق سراحه بعد أحداث 1964، أصبحت محورية في تنظيم الانتفاضات الإسلامية اللاحقة وشكلت “الطليعة المقاتلة”، وهي فصيل مسلح انخرط في عمليات اغتيال وهجمات بالقنابل ضد النظام في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

ظهر شرخ داخل الإخـ.ـوان بين “جناح دمشق” الذي يدعو إلى اللاعنف و”المحور الشمالي” (بما في ذلك حماة وحلب واللاذقية) الذي تبنى موقفًا أكثر راديكالية، مما دفع بعض الأعضاء إلى التدريب في معسكرات الفدائيين الفلسطينيين. إن قمع عام 1964 لم يقضِ على المعارضة؛ بل “ساهم بقوة في تطـ.ـرف الحركة”. هذا نمط كلاسيكي في الدول السلطوية: عندما تُغلق السبل السياسية السلمية وتُقابل المعارضة بعنف شديد، يلجأ بعض شرائح المعارضة إلى الكفاح المسلح. يوضح ظهور الشيخ مروان حديد و”الطليعة المقاتلة” ذلك مباشرة. هذا يشير إلى حلقة تغذية راجعة خطيرة: فأساليب النظام الوحشية، التي كانت تهدف إلى تأمين السلطة، أدت عن غير قصد إلى نشوء معارضة أكثر تصميمًا وعنفًا، مما ضمن “صراعًا طويلًا” بدلاً من حل التوترات الأساسية.

دور حماة المستمر كمركز للمعارضة

على الرغم من القمع الوحشي عام 1964، استمرت حماة في كونها “مركزًا للإسلاميين ونقطة محورية للانتفاضة الإسلامية في سوريا (1979-1982)”، وشهدت لاحقًا حصارًا آخر في عام 2011. استمرت هوية المدينة التاريخية كـ “معقل للمحافظة الإسلامية” و”خصم عنيد للدولة البعثية”، مما جعلها نقطة اشتعال متكررة.

تشكيل العلاقة بين حماة والسلطة المركزية: دورة التحدي والقمع

رسخت أحداث عام 1964 علاقة من عدم الثقة العميق والمواجهة العنيفة بين حماة والحكومة المركزية. لعقود، أصبح اسم حماة “رمزًا للخوف والعنف والقمع” تحت حكم نظام الأسد، مرادفًا للصمت. كانت إستراتيجية النظام تتضمن عدم معالجة المجازر بشكل مباشر، بل ترسيخ ذكراها ضمنيًا في المجتمع من خلال شعارات مناهضة للإخـ.ـوان المسـ.ـلمين، مستخدمًا الخوف كأداة للسيطرة.

السوابق للمواجهات المستقبلية (مثل مجـ.ـزرة حماة 1982، والثورة السورية 2011)

تُعتبر أحداث 1964 مقدمة مباشرة لمجـ.ـزرة حماة عام 1982، التي كانت عملية أوسع نطاقًا بكثير لقمع انتفاضة إسلامية، مما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى ودمار واسع النطاق. أثرت ذكرى مجـ.ـازر حماة (1964 و1982) بشكل كبير على ديناميكيات الثورة السورية عام 2011. فبينما كانت في البداية رادعًا، تحولت حماة لاحقًا إلى رمز “للصمود والمقاومة غير المنقطعة” خلال الثورة، حيث شهدت بعض أكبر المظاهرات.

إن المواجهات المتكررة في حماة (1964، 1982، 2011) لا تمثل أحداثًا عشوائية، بل توضح اعتمادًا واضحًا على المسار التاريخي. لقد أرست الاستجابة القاسية في عام 1964 سابقة لكيفية تعامل نظام البعث مع التحديات الداخلية. أدى هذا الاستخدام الأولي للقوة الساحقة، بالإضافة إلى تطرف المعارضة ، إلى خلق حلقة ذاتية التعزيز. أصبحت “وحشية النظام وإرادته غير المشروطة للاحتفاظ بالسلطة” سمة مميزة، وذكرى حماة “أداة لممارسة السلطة بشكل دائم”. هذا يعني أن كل حدث لاحق في حماة لم يكن مجرد صراع جديد، بل استمرارًا وتصعيدًا للتوترات غير المحلولة من عام 1964، مما يوضح كيف يمكن للخيارات المبكرة في تفاعلات الدولة والمجتمع أن تحدد مسارًا طويل الأمد من العنف وعدم الثقة.

التأثير على الثقافة السياسية السورية وتوطيد سلطة النظام

تحول تركيز حزب البعث من الأهداف القومية العربية إلى الأهداف القومية السورية، ونشأ جيل من السوريين على فكرة الحكومة العلمانية، على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الحزب كان مجرد واجهة لسياسات الأسد. ساهمت الأحداث في توطيد جهاز دولة قمعي، حيث أصبح التحرير الاقتصادي مترافقًا مع الحكم الاستبدادي.

جدول 3: مقارنة بين أحداث حماة 1964 و1982 و2011

| المعيار | انتفاضة حماة 1964 | مجـ.ـزرة حماة 1982 | حصار حماة 2011 |

| السلطة الحاكمة | حزب البعث (الرئيس أمين الحافظ) | حزب البعث (حافظ الأسد) | حزب البعث (بشار الأسد) |

| الطرف المعارض الرئيسي | الإخـ.ـوان المسـ.ـلمون ونخب حماة التقليدية | الإخـ.ـوان المسـ.ـلمون والفصائل الإسلامية | متظاهرون مناهضون للحكومة، فصائل معارضة |

| السبب المباشر/الشرارة | مقتل ميليشيا بعثي، استياء من سياسات التأميم | مداهمة الجيش لمخابئ الإخـ.ـوان، دعوات للانتفاضة | مظاهرات واسعة النطاق ضد بشار الأسد |

| طبيعة الرد الحكومي | قمع عسكري وحشي، قصف جامع السلطان بالمدفعية والدبابات | حصار شامل، قصف مدفعي وجوي مكثف، تدمير أجزاء واسعة من المدينة | حصار، نشر الدبابات، قمع عنيف للمظاهرات |

| الخسائر البشرية (تقديرية) | 70-100 قتيل من الإخوان المسلمين، ومئات القتلى والجرحى بشكل عام | تقديرات تتراوح بين 10,000 إلى 40,000 قتيل | أكثر من 15 ألف قتيل خلال سنوات الثورة |

| التأثير طويل الأمد على حماة | استمرار حماة كمركز للإسلاميين، بداية لتـ.ـطرف الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين | تدمير جزء كبير من المدينة، قمع فعلي للإخـ.ـوان المسـ.ـلمين في سوريا، رمز للخوف والصمت | استمرار المقاومة، تحول حماة إلى رمز للصمود |

VI. الخلاصة: إرث الشرارة الأولى

تقف انتفاضة حماة عام 1964 كحدث تأسيسي في تاريخ سوريا الحديث، حيث شكلت الصدام الأولي والحاسم بين أجندة نظام البعث العلمانية-الاشتراكية والمركزية، وتحالف قوي من القوى التقليدية والمحافظة والدينية في حماة. لقد كانت هذه الانتفاضة دليلاً واضحًا على تصميم حزب البعث على توطيد السلطة وقمع أي شكل من أشكال المعارضة المنظمة، بغض النظر عن التكلفة.

لقد كانت أحداث عام 1964 بالفعل “الشرارة الأولى” لصراع طويل الأمد. لم تؤدِ هذه الأحداث إلى تطـ.ـرف الإخـ.ـوان المسـ.ـلمين وظهور فصائل مسلحة فحسب ، بل أرست أيضًا سابقة وحشية لعلاقات الدولة بالمجتمع في سوريا. تعلم النظام أن القوة الساحقة يمكن أن تقمع المعارضة على المدى القصير، لكن هذا النهج أدى في الوقت نفسه إلى تعميق المظالم المجتمعية وضمن أن المواجهات المستقبلية، مثل مجـ.ـزرة عام 1982 والثورة السورية عام 2011، ستكون أكثر عنفًا واستعصاءً على الحل.

تقدم أحداث حماة عام 1964 دروسًا حاسمة حول ديناميكيات الحكم الاستبدادي والمقاومة. فقد أدى اعتماد النظام على القوة، وقمعه للتعددية السياسية، وسياساته الاقتصادية التي أدت إلى نفور النخب التقليدية، إلى خلق أرض خصبة لصراع دائم. أصبح إرث حماة أداة للخوف والسيطرة، وشكل الثقافة السياسية لعقود، موضحًا كيف يمكن للمظالم التاريخية غير المحلولة أن تستمر في تغذية عدم الاستقرار والعنف على المدى الطويل. إن المواجهات المتكررة في حماة توضح اعتمادًا واضحًا على المسار التاريخي.

فالخيارات التي اتخذت في عام 1964، وخاصة استخدام القوة الساحقة وقمع التعددية السياسية ، أرست سابقة دفعت سوريا إلى مسار من العنف المتكرر وعدم الثقة العميق بين الدولة وقطاعات من مجتمعها. لم يكن كل حدث لاحق حادثة معزولة، بل كان استمرارًا وتصعيدًا للتوترات غير المحلولة من عام 1964، مما يوضح الإرث العميق لـ “الشرارة الأولى”.