التحولات الاقتصادية في حماة: من الإقطاع إلى اشتراكية الدولة وتأثيراتها على الملكية الزراعية والاقتصاد والمجتمع

محتوى المقالة

مقدمة

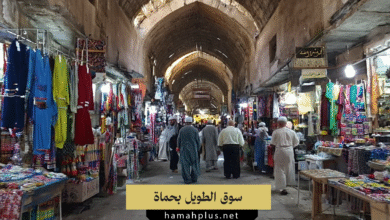

تُعد حماة، بتاريخها الذي يمتد إلى 5000 سنة قبل الميلاد، مدينة عريقة ومركزاً اقتصادياً وزراعياً حيوياً في سوريا. تُعرف المدينة بلقب “أم النواعير”، في إشارة إلى النواعير التاريخية التي لطالما لعبت دوراً محورياً في ري البساتين والأراضي الزراعية المحيطة بها، مما يؤكد على الأهمية الحيوية للمياه للقطاع الزراعي في المنطقة. لا تزال حماة حتى اليوم سوقاً تجارياً رئيسياً للمنتجات الزراعية والحيوانية، وتتميز بإنتاج الفستق الحلبي، وصناعة الأحذية، والألبان والأجبان، وتصنف كثاني محافظة في سوريا من حيث حجم الصادرات.

إن هذه الجذور التاريخية العميقة والمكانة الزراعية والاقتصادية الراسخة لحماة تشير إلى أن أي تحول اقتصادي جذري، مثل الانتقال من الإقطاع إلى اشتراكية الدولة، سيكون له تأثيرات معقدة وعميقة، ليس فقط على ملكية الأراضي ولكن على النسيج الاجتماعي والاقتصادي بأكمله. هذا الارتباط التاريخي والاقتصادي الوثيق بالزراعة يعني أن التحولات قد تواجه مقاومة قوية أو تؤدي إلى اضطرابات كبيرة، خاصة وأنها تهدد مصالح وهياكل راسخة.

قبل منتصف القرن العشرين، كان النظام الإقطاعي في حماة قائماً على حيازة الأرض وتفرد مجموعة من الأسر بملكيتها. شكلت هذه الأسر، إلى جانب الأسر التابعة لها في المدينة والريف، تكتلاً سياسياً واجتماعياً وانتخابياً قوياً في مواجهة الاشتراكيين العرب، وهو ما تجلى بوضوح في الانتخابات النيابية لعام 1943. لقد ترسخت جذور هذه العائلات الثرية ذات النفوذ والجاه بفعل التطورات والإصلاحات التي جرت في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، خاصة مع قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي أضفى الصفة الشرعية على الملكية الخاصة الفردية بعد أن كانت ملكية الدولة هي القاعدة السائدة.

تميزت العلاقات بين المدينة والريف بهيمنة سياسية واجتماعية واقتصادية للمدن على الثروة العقارية، حيث اكتسب كبار الملاك (الآغا، الأفندي، البك، الباشا، الشيخ) شخصية المالك العقاري الكبير سواء كانوا في المدينة أو الريف. إن الهيمنة السياسية والاجتماعية التي مارستها هذه الأسر في حماة تشير إلى أن التحولات الاقتصادية لم تكن مجرد إعادة توزيع للأراضي، بل كانت صراعاً جوهرياً على السلطة. الارتباط الوثيق بين ملكية الأراضي والنفوذ السياسي والاجتماعي يعني أن الإصلاح الزراعي كان سيتحدى بشكل حتمي أساس سلطة النخبة التقليدية، مما يؤدي إلى مقاومة اجتماعية وسياسية كبيرة، كما يتضح من أحداث مثل تلك التي وقعت في عام 1964، حيث عارضت هذه العائلات الاشتراكيين.

على الصعيد الوطني، تبنت سوريا نهج اشتراكية الدولة في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية منذ عام 1963، بالتزامن مع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة، والذي وضع سياسات اشتراكية للتأميم والإصلاح الزراعي. الجدير بالذكر أن فكرة التأميم والإصلاح الزراعي لم تكن وليدة فترة الوحدة مع مصر (1958-1961)، بل كانت موجودة كفكر وسياسة في سوريا قبل قيام دولة الوحدة بسنوات، وشرّع لها دستور 1950 في المادة 24 التي نصت على حق الدولة في تأميم أي مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.

إن وجود أفكار وسياسات التأميم والإصلاح الزراعي قبل وصول حزب البعث إلى السلطة في عام 1963 يشير إلى أن التحول نحو اشتراكية الدولة لم يكن فرضاً مفاجئاً من قبل حزب واحد، بل كان تتويجاً لضغوط اجتماعية وسياسية وتيارات أيديولوجية سابقة داخل سوريا. هذا يعني أن فترة حكم البعث شهدت تسريعاً وتوطيداً لهذه السياسات، مما يجعلها استمراراً وتكثيفاً لتوجهات سابقة نحو سيطرة الدولة على الاقتصاد، وليس بدءاً مفاجئاً لها.

تهدف هذه المقالة إلى دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة في حماة، من نظام الملكية الإقطاعي إلى اشتراكية الدولة، وتحليل تأثير سياسات التأميم والإصلاح الزراعي على الملكية الزراعية، والاقتصاد العام للمدينة وريفها، بالإضافة إلى الانعكاسات الاجتماعية والطبقية.

الفصل الأول: النظام الإقطاعي وملكية الأرض في حماة (ما قبل الإصلاح الزراعي)

تعريف الإقطاعية في السياق السوري والحموي

يُعرف النظام الإقطاعي تقليدياً بأنه نظام اجتماعي اقتصادي سياسي حربي قائم على حيازة الأرض، حيث يتفرد السيد الإقطاعي بملكية الأرض وما عليها من “عباد” أو فلاحين تابعين. في هذا السياق، كانت حياة الغالبية العظمى من الفلاحين تتسم بالصعوبة، حيث كانوا تابعين للأرض، وإذا بيعت الأرض، يُباعون بمن عليها من فلاحين، دون أن يكون لهم حق في الحياة سوى لخدمة المالك والدفاع عنه وفلاحة الأرض. هذا الوصف يؤكد النقص الشديد في استقلالية الفلاحين والضعف الاقتصادي للسكان الريفيين تحت النظام الإقطاعي.

في الإمبراطورية العثمانية، نشأت الإقطاعية وتطورت من خلال نظام “التشيفيليك” في القرن السابع عشر، والذي ازداد أهمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لعب هذا النظام دوراً أساسياً في الانتقال من “الملكية المشروطة” للأرض (حيث كانت غالبية الأراضي ملكية للدولة، أي للسلطان) إلى شكل أقرب إلى “الملكية الصرفة” أو الخاصة.

هذا التحول القانوني، الذي أضفى الصفة الشرعية على الملكية الخاصة الفردية، كان نتيجة لقانون الأراضي العثماني لعام 1858، وساهم بشكل كبير في تكالب العائلات الثرية على حيازة وتسجيل الأراضي باسمها بأساليب وُصفت بأنها “رهيبة وشريرة”. هذا يشير إلى أن “الإقطاعية” في السياق السوري لم تكن بالضرورة نظاماً إقطاعياً بمعناه الأوروبي القروسطي، بل كانت شكلاً حديثاً من تركز ملكية الأراضي في أيدي النخب، مدفوعاً بتغيرات قانونية واقتصادية سمحت بتراكم الثروة العقارية.

هيكل الملكية الزراعية الكبيرة في حماة ونفوذ الأسر الإقطاعية

قبل منتصف القرن العشرين، كانت الأسر الإقطاعية في حماة، إلى جانب الأسر التابعة لها في المدينة والريف، تشكل تكتلاً سياسياً واجتماعياً وانتخابياً قوياً في مواجهة الاشتراكيين العرب. تجلى هذا النفوذ بوضوح في الانتخابات النيابية التي جرت عام 1943. بعد صدور قانون الولاية العثماني في عام 1864، أصبحت مدينة حماة سنجقاً تابعاً لولاية الشام، وتم تشكيل إدارات جديدة فيها. ومع ذلك، سيطرت عائلات معينة على أغلب هذه الإدارات، مما يشير إلى استمرار نفوذ النخب التقليدية وتغلغلها في هياكل الحكم المحلية.

تكونت طبقة الأسر الإقطاعية في حماة بفعل عدة عوامل، منها اندفاع العلاقات القائمة على تبادل البضائع بالنقود وازدياد التبادل بين المدينة والريف، مما رفع من قيمة المنتجات الزراعية ودفع تلك العائلات لحيازة الأرض وتسجيلها باسمها. في عشية الحرب العالمية الأولى، لم تكن سوى ربع الأراضي السورية مملوكة “مفروزة” فقط، مما يشير إلى هيمنة ملكية الدولة أو الأراضي المشاع التي تحولت لاحقاً إلى ملكيات كبيرة. هذا التطور التاريخي للملكية العقارية الكبيرة في حماة، من ملكية الدولة أو الملكية المشروطة العثمانية إلى حيازات إقطاعية خاصة، يكشف عن تفاعل معقد بين السياسة الإمبراطورية وقوى السوق وانتهازية النخبة المحلية.

فقد اكتسب كبار الملاك، سواء كانوا في المدينة أو الريف، شخصية المالك العقاري الكبير، حتى أن السلطان عبد الحميد نفسه كان يملك ما لا يقل عن 15 مليون دونم و1114 قرية. هذا يشير إلى أن النظام “الإقطاعي” لم يكن ثابتاً بل كان بناءً ديناميكياً يتكيف مع البيئات القانونية والاقتصادية المتغيرة. الأهمية هنا تكمن في أن الهيمنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمدن على الثروة العقارية أدت إلى نشأة الملكية العقارية الكبيرة التي أخضعت الريف للمدن. هذا يعني أن المشكلة الإقطاعية في حماة لم تكن مجرد مشكلة ملاك أراضٍ ريفيين، بل كانت تتعلق بعائلات حضرية قوية قامت بتجميع ثروات زراعية هائلة، مما خلق علاقة معقدة ومستغِلة بين المدينة وريفها الزراعي.

الممارسات الزراعية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية في الريف الحموي

تتميز حماة كمركز زراعي رئيسي، بإنتاج وفير من الفستق الحلبي، وتشتهر أيضاً بصناعة الألبان والأجبان، وتربية المواشي. تاريخياً، أولت حماة عناية كبرى لزراعة أشجار الزيتون واستثمارها، حيث لا تكاد توجد قرية من قراها إلا وبها آثار مطاحن الزيت (معاصر الزيتون) وآثار مخازنه ومستودعاته، مما يؤكد على الدور المحوري لهذه الزراعة في اقتصاد المنطقة.

على الرغم من هذه الأهمية الزراعية، كانت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في الريف الحموي تتسم بتفاوت طبقي حاد. كان الفرز العائلي في حماة يتصف بالتفاوت الطبقي التمايزي بين العائلات المالكة الأكبر نفوذاً وعامة الريف الحموي، ضمن نظام زراعي وراثي. كانت حياة الغالبية العظمى من الفلاحين تتسم بالصعوبة البالغة، حيث كانوا تابعين للأرض، وإذا بيعت الأرض، يُباعون بمن عليها من فلاحين، دون أن يكون لهم حق في الحياة سوى لخدمة المالك وفلاحة الأرض.

هذا الواقع يؤكد النقص الشديد في استقلالية الفلاحين والضعف الاقتصادي للسكان الريفيين تحت النظام الإقطاعي. إن الإصلاح الزراعي، على الرغم من أي عيوب محتملة، مثل تحويلهم إلى تابعين للدولة، فقد مثل تحولاً جوهرياً في حقوق الإنسان والحراك الاجتماعي لهؤلاء الفلاحين، ونقلهم من حالة شبه العبودية إلى ملكية اسمية للأرض واستقلالية اقتصادية أكبر.

تأثر اقتصاد حماة بشكل كبير بالظروف السياسية على مدار فترات طويلة، فكان يزدهر تارة ويضعف تارة أخرى، خاصة خلال فترات الحروب والصراعات أو الكوارث الطبيعية كالزلازل والآفات التي كانت تفتك بالأراضي الزراعية. هذا الارتباط الوثيق بين الاستقرار الاقتصادي والظروف السياسية والبيئية كان سمة مميزة للمنطقة.

الفصل الثاني: سياسات اشتراكية الدولة والإصلاح الزراعي في سوريا

السياق السياسي والاقتصادي لظهور اشتراكية الدولة في سوريا

لم تكن فكرة التأميم وليدة فترة الوحدة مع مصر (1958-1961)، بل عرفتها سوريا فكراً وسياسة قبل قيام دولة الوحدة بسنوات. فقد شرّع دستور 1950 في المادة 24 على حق الدولة في تأميم أي مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل. واستناداً إلى هذا الدستور، صدر القانون رقم 422 بتاريخ 5 مارس 1951 بتأميم شركات الكهرباء والمياه والحافلات الكهربائية في حلب. وفي عام 1955، تم تأميم شركة الخطوط الحديدية السورية، وفي عام 1956، تم تأميم شركة حصر التبغ والتنباك ومصرف سوريا ولبنان. كل هذه الإجراءات حدثت قبل قيام دولة الوحدة.

بعد وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في 8 مارس 1963، انتهجت حكومة البعث سياسة جديدة، وبدأت حملة موسعة لاستملاك الأراضي الزراعية. تبنت سوريا نهج اشتراكية الدولة في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية منذ عام 1963، مع ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والإدارة والتعاونية الاقتصادية. تُعد الاشتراكية المنهج الأساسي في السياسة الاقتصادية والدستور السوري، كما تنص عليه عشرات التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية الاشتراكية ومكتسباتها.

هذه القوانين تفرض عقوبات صارمة، تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو حتى الإعدام، على من يقوم بأفعال تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي أو عرقلة لتنفيذ التشريعات الاشتراكية. إن الأصول السابقة للبعث في سياسات التأميم والإصلاح الزراعي تشير إلى أن “اشتراكية الدولة” التي ظهرت لم تكن أيديولوجية أحادية فرضها حزب البعث، بل كانت استمراراً وتسريعاً لمشاعر قومية وشعبوية سابقة تهدف إلى تأكيد سيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وإعادة توزيع الثروة. هذا يعني أن سياسات البعث، على الرغم من راديكاليتها، استغلت تيارات الاستياء الموجودة من النظام القديم، مما منحها درجة من الشرعية الشعبية، حتى مع مواجهتها لمقاومة النخبة.

قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته

أهداف القانون ومبادئه

صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 بتاريخ 27 سبتمبر 1958، من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، وكان خاصاً بالإقليم السوري (سوريا) حيث كانت مصر قد سبقتها في الإصلاح الزراعي. تضمن القانون مبادئ أساسية منها: تحديد الحد الأعلى للملكية الزراعية، والمفعول الرجعي للقانون، ومبدأ التعويض للملاك، ومبدأ الملكية الفردية الموجهة، ومبدأ التعاون المشرف عليه، ومبدأ الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة. أوجد القانون جمعيات تعاونية زراعية من الفلاحين المنتفعين من قانون الإصلاح الزراعي في كل قرية، وأشار إلى اشتراك هذه الجمعيات في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية.

إن إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية كجزء أساسي من الإصلاح الزراعي يشير إلى أن رؤية الدولة تجاوزت مجرد إعادة توزيع الأراضي لتشمل نموذجاً زراعياً جماعياً أكثر تحكماً. هذا يعكس محاولة للحفاظ على نفوذ الدولة على الإنتاج الزراعي وتخصيص الموارد، مما قد يحد من الاستقلالية الحقيقية للفلاحين الجدد ويخلق شكلاً جديداً من الزراعة المعتمدة على الدولة بدلاً من نظام السوق الحر تماماً.

حدود الملكية القصوى للأراضي

لم يحدد القانون 161 سقفاً واحداً للملكية الفردية، بل جاء السقف مختلفاً من محافظة لأخرى بناءً على اعتبارات مثل الأراضي المشجرة، البعلية والمروية، ومعدلات الأمطار. هذا التباين في حدود الملكية القصوى بناءً على نوع الأرض والمنطقة يعكس محاولة لاتباع نهج براغماتي ومدروس في الإصلاح الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الزراعي المتنوع في سوريا. هذا يشير إلى وجود اعتبارات فنية في تصميم السياسة، بهدف تعظيم الفائدة الزراعية بدلاً من مجرد فرض حد أيديولوجي موحد. ومع ذلك، فإنه يعني أيضاً تعقيدات محتملة في التنفيذ وتأثيرات متفاوتة على المناطق المختلفة.

جدول 1: حدود الملكية الزراعية القصوى في سوريا بموجب قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958 وتعديلاته (بالهكتار)

| نوع الأرض | المنطقة/المحافظة | الحد الأقصى للملكية (هكتار) | إمكانية التنازل للأزواج والأولاد والأحفاد |

| أراضي مروية | الغوطة | 15 | 10 هكتارات مروية |

| الساحل | 20 | ||

| البطيحة وتوابعها | 25 | ||

| بقية الأراضي المروية بالراحة | 40 | ||

| الأراضي التي تروى بالرفع من الفرات والخابور والدجلة | 50 | ||

| الأراضي التي تروى من مياه الآبار (الحسكة، دير الزور، الرقة) | 55 | ||

| بقية الأراضي التي تروى بالرفع | 45 | ||

| أراضي بعلية مشجرة (زيتون وفستق حلبي) | اللاذقية | 35 | 30 هكتاراً بعلياً |

| بقية المحافظات | 40 | ||

| أراضي بعلية أخرى | المناطق ذات معدلات الأمطار الأعلى | 80-200 | |

| الحسكة، دير الزور، الرقة | 300 | ||

| ملاحظة: لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتنازل عنه المالك 40 هكتاراً مروياً أو 120 هكتاراً بعلياً. |

آليات الاستيلاء على الأراضي وتوزيعها

ألزم القانون كل مالك لأرض زراعية بتقديم بيانات عنها خلال مدة محددة. في حال عدم تقديمها أو تقديم معلومات غير صحيحة، يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي اعتبار المالك متنازلاً للدولة عن الأرض دون تعويض. تُصدر قرارات أولية بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر، وتُشكل لجان فرعية تختص بالاستيلاء وحصر الأراضي وتجميعها عند الاقتضاء. لهذه اللجان صلاحية التحقيق عن ملكية المالك وتحديد أراضي الاحتفاظ. تُقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليها، وتُرسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار النهائي لتسجيل الأراضي المستولى عليها باسم الدولة.

تُوزع المساحات المصادرة على الفلاحين ومن يرغب من حملة الشهادة الزراعية بشروط معينة. تكون الأولوية في التوزيع للفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً (سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها)، ثم العامل الزراعي، ثم من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية، ثم لغير أهل القرية. يُعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر شروط محددة، مثل اكتساب الاستيلاء صفته النهائية، تسليم شهادات التمليك، وصدور قرار التوزيع القطعي. يدفع المستفيد ثمن الأرض للدولة على أقساط سنوية متساوية على مدى عشرين عاماً.

ومع ذلك، لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف بالأرض الموزعة أو إنشاء أي حق عيني عليها (عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني) قبل مرور عشرين سنة على التوزيع. إن الآليات القانونية المفصلة للاستيلاء على الأراضي وتوزيعها، بما في ذلك إلزام المالكين بالإقرار عن أراضيهم، وسلطة الدولة في مصادرة الأراضي غير المعلن عنها دون تعويض، والقيود على حقوق الملكية للمنتفعين الجدد، تكشف عن استراتيجية تنفيذ مركزية وقسرية محتملة.

هذا يعني أن الإصلاح، بينما كان يهدف إلى العدالة الاجتماعية، تم تنفيذه بطريقة سلطوية، مع إعطاء الأولوية لسيطرة الدولة وإعادة التوزيع السريع على حساب الإجراءات القانونية الواجبة أو حقوق الملكية الفردية، مما قد يكون قد أثار استياء الملاك المتضررين وساهم في عدم الاستقرار السياسي اللاحق.

تحديات وتعديلات القانون

خلال فترة الوحدة (1958-1961)، لم ينفذ القانون 161 إلا بحدود ضيقة جداً، لا تتجاوز 10% من الأراضي التي يشملها. بعد انقلاب الانفصال في 28 أيلول 1961، لم تلغِ حكومة الانفصال قانون الإصلاح الزراعي صراحة، بل جمدته ثم أجرت عليه تعديلات جوهرية بموجب القانون رقم 3 بتاريخ 20 شباط 1962، والذي كان في حقيقته إلغاءً كاملاً للإصلاح الزراعي. بعد انقلاب 8 آذار 1963، انتهجت حكومة البعث سياسة جديدة، وبدأت حملة موسعة لاستملاك الأراضي الزراعية. المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 عدّل القانون 161، مما أدى إلى استئناف وتكثيف عمليات الإصلاح الزراعي.

سياسات التأميم الأخرى

شملت قوانين التأميم جميع المصارف وشركات التأمين تأميماً كاملاً، بالإضافة إلى تأميم ثلاث شركات صناعية رئيسية: الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية”، شركة الشهباء للغزل والنسيج، والشركة العربية لصناعة الأخشاب. كما شمل التأميم الجزئي (بنسبة 50%) 12 شركة مساهمة أخرى، وتم تحديد سقف أعلى لملكية المساهمين في 12 شركة إضافية بمبلغ 100 ألف ليرة سورية. تعهدت الحكومة بتعويض المساهمين بسندات اسمية على الدولة لمدة 15 سنة بفائدة سنوية 4%. ومع ذلك، اعترف أمين الحافظ (رئيس الجمهورية 1963-1966) بأن معظم الشركات التي تم تأميمها في عهده لم تكن تستوفي شروط التأميم القانونية، فبعضها كان صغيراً لا يتعدى مستوى ورشة عائلية أو دكان.

إن الطبيعة الشاملة للتأميم، التي امتدت إلى ما وراء الزراعة لتشمل القطاع المصرفي والصناعي، تدل على تحول متعمد وواسع النطاق نحو اقتصاد تسيطر عليه الدولة، وهو سمة مميزة لاشتراكية الدولة. هذا يعني وجود نية استراتيجية للسيطرة على “القطاعات الحيوية” للاقتصاد، وليس فقط الأراضي، لتوجيه التنمية الوطنية وتقليل نفوذ القطاع الخاص، مما قد يؤدي إلى اقتصاد أكثر مركزية وتخطيطاً، ولكنه قد يخاطر أيضاً بعدم الكفاءة وخنق المبادرة الخاصة.

الفصل الثالث: تأثير الإصلاح الزراعي والتأميم على اقتصاد حماة

تغيرات أنماط ملكية الأراضي في حماة بعد الإصلاح الزراعي

تسبب الإصلاح الزراعي في الاختفاء العملي للإقطاعيين التقليديين الكبار، وتحولت المزارع الصغيرة والمتوسطة إلى الوحدات الإنتاجية الرئيسية في الزراعة السورية. هذا التحول كان يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاجية من خلال تمكين الفلاحين.

في تطور لاحق، تحولت ملكية أراضي الإصلاح الزراعي من حق الانتفاع إلى ملكية تامة بموجب القانون رقم 61 لعام 2004، مما كان يهدف إلى تعزيز حقوق المنتفعين وتثبيت ملكيتهم. ومع ذلك، لا يزال هناك مخاطر تهدد ملكية المنتفعين، حيث يمنح القانون وزارة الزراعة حق الحرمان وإعادة توزيع الأراضي. وقد طُرحت أراضٍ للاستثمار في مزادات علنية من قبل لجان أمنية دون موافقة أصحابها، خاصة تلك العائدة لنازحين قسراً ومغتربين. هذا يكشف عن توتراً مستمراً بين حقوق الملكية الفردية وسيطرة الدولة، مما يشير إلى أن “الملكية التامة” لا تزال مشروطة وتخضع لامتيازات الدولة، مما قد يقوض الاستقرار على المدى الطويل ويقلل من حوافز الاستثمار للمزارعين.

تأثير السياسات على الإنتاج الزراعي في حماة (المحاصيل الرئيسية، الإنتاجية، التحديات)

تتميز حماة بكونها الأولى على مستوى سوريا في إنتاج الفستق الحلبي، وتبرز أيضاً في صناعة الأحذية والألبان والأجبان، وتصنف كثاني محافظة في حجم الصادرات. ومع ذلك، يشهد القطاع الزراعي في حماة حالياً أزمة متصاعدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج (مثل المحروقات والبذور والأسمدة) مقابل تراجع المردود، مما يدفع المزارعين إلى المطالبة بزيادة الدعم الحكومي. في بعض الحالات، اضطر المزارعون للعودة إلى استخدام الحمير في حراثة الأرض بسبب نقص المازوت وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

شهد محصول القمح في سهل الغاب بحماة تراجعاً كبيراً نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، مثل انحباس الأمطار خلال الفترة الحرجة للنمو، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الزراعية ومصادر الري الأساسية مثل السدود والآبار الارتوازية. هذا ألحق خسائر فادحة بالمزارعين، وتأثرت أيضاً محاصيل الحبوب الأخرى كالشعير والحمص والفول، والمحاصيل العطرية كالكمون واليانسون. على مستوى سوريا، ورغم ازدياد المساحة المزروعة لبعض المحاصيل (مثل العدس والذرة الصفراء والفستق الحلبي والزيتون) بين عامي 2010 و2021، إلا أن الإنتاج الإجمالي للأشجار الرئيسية انخفض بنسبة 30% تقريباً.

هذا التناقض بين زيادة المساحة وتراجع الإنتاج يشير إلى مشكلات عميقة في الإنتاجية، قد تكون مرتبطة بنقص المدخلات، أو تدهور جودة الأراضي، أو تأثيرات التغيرات المناخية. إن هذه التحديات الراهنة في القطاع الزراعي بحماة، رغم الإصلاح الزراعي الذي كان يهدف إلى تعزيز الإنتاج، تشير إلى أن النجاح طويل الأمد للنموذج الزراعي الاشتراكي قد أعيق بسبب عوامل بيئية ونقص الدعم الحكومي الكافي أو إهمال ما بعد الصراع. هذا يعني أن إعادة توزيع الأراضي وحدها لم تكن كافية لضمان ازدهار زراعي مستدام.

الآثار الاقتصادية على مدينة حماة وريفها

تأثر اقتصاد حماة بشكل كبير بالظروف السياسية على مدار فترات طويلة، فكان يزدهر تارة ويضعف تارة أخرى، خاصة خلال فترات الحروب والصراعات أو الكوارث الطبيعية. هذا يؤكد على حساسية المنطقة للاستقرار السياسي والظروف البيئية.

في مواجهة تحديات الجفاف وشح المياه، بدأ مزارعون في حماة، مثل حسان من السقيلبية، في تبني نمط “الزراعة الحافظة” للتغلب على هذه الظروف وتحسين إنتاجية محاصيلهم. يدعم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) هذا التوجه في حماة، حيث أدت تطبيقات الزراعة الحافظة إلى زيادة متوسط إنتاجية محاصيل الحبوب وتخفيض استهلاك الوقود وتكاليف الإنتاج.

إن تبني “الزراعة الحافظة” في حماة استجابة للجفاف ونقص المياه يشير إلى تكيف من قبل المزارعين أنفسهم مع التحديات البيئية، مما قد يدل على وجود فجوة في التخطيط الزراعي الحكومي من أعلى إلى أسفل، أو إدراكاً لحدود التنمية التقليدية التي تقودها الدولة. هذا يشير إلى تحول نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة، والتي يمكن أن تكون عاملاً حاسماً للمرونة المستقبلية لاقتصاد حماة الريفي.

من ناحية أخرى، كان لمشروع تجفيف مستنقع الغاب، الذي تحول إلى سهل خصب ووُزعت أراضيه على الفلاحين عام 1969 بموجب قانون الإصلاح الزراعي، نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة. ومع ذلك، أدى هذا التجفيف إلى انخفاض كبير في الرطوبة النسبية في وسط البلاد نتيجة انخفاض معدل التبخر، مما جعل المناخ شبه جاف صيفاً. كما أدى إلى تراجع تغذية الطبقة العليا من المياه الجوفية الصالحة للزراعة والشرب. هذا يمثل أثراً بيئياً سلبياً غير مقصود لمشروع تنموي زراعي ضخم، مما فاقم مشكلات الجفاف وتوفر المياه في المنطقة على المدى الطويل.

جدول 2: مقارنة بين المساحة المزروعة والإنتاج لبعض المحاصيل الزراعية الرئيسية في سوريا (2010 و 2021)

| المحصول | المساحة المزروعة 2010 (ألف هكتار) | الإنتاج 2010 (ألف طن) | المساحة المزروعة 2021 (ألف هكتار) | الإنتاج 2021 (ألف طن) | التغير في المساحة (%) | التغير في الإنتاج (%) |

| العدس | 131 | 77 | 110.8 | 93.6 | -15.42 | +21.56 |

| البصل الجاف | 6 | 110 | 5.4 | 79.8 | -10.00 | -27.50 |

| الذرة الصفراء | 38 | 133 | 57.3 | 309.8 | +50.79 | +133.08 |

| القطن | 172 | 628 | 29.3 | 29 | -82.97 | -95.38 |

| الفستق الحلبي | 56.167 | 58 | 60.4 | 43.1 | +7.53 | -25.70 |

| البرتقال | 23.2 | 668.9 | 25.5 | 527.4 | +9.91 | -21.15 |

| الليمون | 7 | 142 | 7.3 | 114.1 | +4.29 | -19.65 |

| الزيتون | 648 | 960 | 693.1 | 566 | +6.96 | -41.04 |

| العنب | 52 | 326 | 44.3 | 212.5 | -14.81 | -34.81 |

| المشمش | 14 | 62 | 14 | 33.6 | 0.00 | -45.81 |

| التفاح | 51 | 393 | 51.6 | 301.6 | +1.18 | -23.36 |

| الحمضيات الأخرى | 9.5 | 260.2 | 10.1 | 211.4 | +6.32 | -18.75 |

| الإجمالي للأشجار الرئيسية | 860.918 | 2870.1 | 906.3 | 2009.7 | +5.26 | -30.00 |

يُظهر الجدول أعلاه أن المساحة الإجمالية للأشجار الرئيسية في سوريا ازدادت بنسبة 5.26% بين عامي 2010 و2021، ومع ذلك، انخفض الإنتاج الإجمالي لهذه الأشجار بنسبة 30% تقريباً. هذا التناقض بين زيادة المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاج يشير إلى تدهور في الإنتاجية لكل هكتار، مما قد يُعزى إلى عوامل متعددة مثل نقص المدخلات، أو تدهور جودة التربة، أو تأثيرات التغيرات المناخية، أو ضعف الإدارة. هذه التحديات تنعكس بشكل مباشر على الوضع الزراعي في حماة، كمركز زراعي رئيسي، وتؤثر على الأمن الغذائي ودخل الفلاحين.

الفصل الرابع: الانعكاسات الاجتماعية والتحولات الطبقية في حماة

تفكك البنية الاجتماعية التقليدية وتراجع نفوذ الأسر الإقطاعية

كانت الأسر الإقطاعية في حماة تشكل تكتلاً سياسياً واجتماعياً وانتخابياً قوياً في مواجهة الاشتراكيين العرب قبل الإصلاحات. ومع تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، تسبب ذلك في الاختفاء العملي للإقطاعيين التقليديين الكبار. وقد هاجر بعض الإقطاعيين الكبار إلى الخارج، مثل بيروت، بعد تأميم معاملهم وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي.

تفاقمت التوترات المجتمعية الريفية في حماة منذ قرارات الإصلاح الزراعي في الخمسينيات، حيث حرضت طبقة المزارعين المستأجرين السابقين، الذين مُنحوا الأراضي، ضد طبقة النبلاء القديمة التي تمكنت من الاحتفاظ ببعض من أراضيها وممتلكاتها الأصلية. هذا يؤكد أن التحول الاقتصادي كان محفزاً لاضطرابات اجتماعية وصراع طبقي كبير. إن الإصلاح الزراعي، بتفكيكه للهيكل الاجتماعي التقليدي، خلق مشهداً اجتماعياً جديداً تميز بالصراع الطبقي والاستياء، خاصة في مدينة حماة المحافظة وذات النفوذ التاريخي، مما ساهم في تاريخها المضطرب من الاضطرابات السياسية.

ظهور طبقات اجتماعية جديدة (الفلاحون المنتفعون، العمال الزراعيون)

بعد الإصلاح الزراعي، تحولت المزارع الصغيرة والمتوسطة إلى الوحدات الإنتاجية الرئيسية في الزراعة السورية. وأوجد القانون جمعيات تعاونية زراعية من الفلاحين المنتفعين في كل قرية، لتنظيم العمل الزراعي ودعم الفلاحين.

ومع ذلك، لم يؤد الإصلاح إلى طبقة متجانسة من الفلاحين المزدهرين. فقد اجتذبت مشاريع التوسع الزراعي في مناطق مثل الجزيرة أيدي عاملة من مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك حوران وحمص وحماة وإدلب، مما أدى إلى تحول بعض الفلاحين إلى عمال زراعيين موسميين أو عمال في الصناعات التحويلية الناشئة. هذا يشير إلى أن الإصلاح الزراعي، بينما كسر النظام الإقطاعي القديم، لم يؤد بالضرورة إلى ازدهار موحد للفلاحين؛ بل خلق هيكلاً طبقياً ريفياً أكثر تعقيداً مع أشكال جديدة من التمايز الاقتصادي ونقاط ضعف محتملة، خاصة لأولئك الذين أصبحوا عمالاً موسميين.

الآثار على مستويات المعيشة في ريف حماة والهجرة

تأثرت مستويات المعيشة في حماة بشكل كبير بالظروف السياسية، فكانت تارة تزدهر وتارة تضعف، خاصة خلال فترات الحروب والصراعات أو الكوارث الطبيعية. يرى حوالي 95% من الأشخاص في المجتمعات الريفية التي شملتها دراسات حديثة أن الحصول على المساعدات الزراعية الأساسية، مثل البذور والأسمدة والوقود لتشغيل مضخات الري، يكفي لتقليل عدد الأشخاص الذين يهجرون المناطق الريفية بحثاً عن فرص في أماكن أخرى، ويشجع عودة المهاجرين والنازحين داخلياً.

هذا يؤكد أن العوامل الاقتصادية، وخاصة جدوى سبل العيش الزراعية، هي المحركات الرئيسية للتحولات الديموغرافية في المناطق الريفية بحماة. ورغم أن الإصلاح الزراعي كان يهدف إلى ربط الناس بالأرض، فإن الصعوبات الاقتصادية المستمرة ونقص الدعم للقطاع الزراعي لا تزال تدفع الهجرة من الريف إلى المدن أو إلى الخارج، مما يشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على الرغم من التغيرات في الملكية.

التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بتطبيق الإصلاحات

كانت حماة معقلاً للمحافظين الإسلاميين، مما جعلها مركزاً مؤثراً في تشكيل الحياة السياسية السورية، وتصاعدت التوترات مع نظام البعث، خاصة مع سياسات التأميم والإصلاح الزراعي. أظهرت أحداث حماة عام 1964 التكتل السياسي والاجتماعي والانتخابي للأسر الإقطاعية في مواجهة الاشتراكيين العرب. وشملت مطالب المعارضة خلال تلك الأحداث إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وإعادة العمل بالدستور، وتشكيل حكومة انتقالية، وإلغاء تدابير التأميم التي لا تتفق مع مصلحة سوريا الاقتصادية.

تفاقمت التوترات المجتمعية الريفية في حماة منذ قرارات الإصلاح الزراعي في الخمسينيات، حيث حرضت طبقة المزارعين المستأجرين السابقين، الذين مُنحوا الأراضي، ضد طبقة النبلاء القديمة التي تمكنت من الاحتفاظ ببعض من أراضيها وممتلكاتها الأصلية. هذا يشير إلى أن الإصلاح الزراعي لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل كان تحدياً مباشراً للهياكل التقليدية للسلطة والقيم الاجتماعية لنخبة حماة المحافظة وسكانها.

وقد تم استخدام توزيع الأراضي كأداة للولاء السياسي، حيث استقدمت سلطة البعث عائلات من مدينة السلمية في محافظة حماة وخصتهم بالأراضي الزراعية المستولى عليها في منطقة الجزيرة، ربما لولائهم. هذا يؤكد أن الإصلاح الزراعي، بعيداً عن كونه مجرد إجراء اقتصادي، كان أداة محورية في ترسيخ سلطة حزب البعث، بهدف تفكيك القاعدة الاقتصادية للنخبة القديمة وبناء قاعدة دعم جديدة بين الفلاحين، مما أدى حتماً إلى صراع سياسي واجتماعي كبير.

الخاتمة

لقد شهدت حماة تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة، انتقلت فيها من نظام ملكية إقطاعي راسخ إلى ملكية زراعية أكثر تفتيتاً تحت إشراف الدولة، مصحوبة بتأميم واسع النطاق لقطاعات اقتصادية حيوية. هذه التحولات أحدثت تغيرات جوهرية في البنية الاجتماعية والطبقية للمدينة وريفها.

تقييم شامل لنجاحات وإخفاقات سياسات الإصلاح الزراعي والتأميم

النجاحات:

- تمكنت سياسات الإصلاح الزراعي من كسر شوكة الإقطاعيين التقليديين الكبار، مما أدى إلى اختفائهم العملي وتحول المزارع الصغيرة والمتوسطة إلى الوحدات الإنتاجية الرئيسية في الزراعة السورية.

- عززت هذه السياسات ملكية الفلاحين الصغار للأرض، حيث تحولت ملكية أراضي الإصلاح الزراعي من حق الانتفاع إلى ملكية تامة بموجب القانون رقم 61 لعام 2004، مما كان يهدف إلى تثبيت حقوق المنتفعين.

الإخفاقات والتحديات:

- على الرغم من التحول إلى الملكية التامة، لا تزال هناك قيود على ملكية المنتفعين وتدخل حكومي مستمر، حيث تحتفظ وزارة الزراعة بحق الحرمان وإعادة توزيع الأراضي، وقد طُرحت أراضٍ للاستثمار في مزادات علنية دون موافقة أصحابها. هذا يشير إلى أن الملكية الكاملة الممنوحة للمستفيدين ليست مطلقة، بل تظل خاضعة لتدخل الدولة، مما قد يعيق الاستثمار طويل الأجل من قبل المزارعين ويؤثر على الإنتاجية الزراعية.

- شهدت الإنتاجية الزراعية تراجعاً في بعض المحاصيل رغم زيادة المساحات المزروعة، كما يتضح من انخفاض الإنتاج الإجمالي للأشجار الرئيسية بنسبة 30% بين عامي 2010 و2021.

- تفاقمت الأزمة الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص الدعم الحكومي، وتأثيرات الجفاف، وتدمير البنية التحتية الزراعية، مما أثر سلباً على مستويات المعيشة في الريف.

- أدت الإصلاحات إلى توترات اجتماعية وسياسية حادة، خاصة في حماة، حيث حرضت طبقة المزارعين المنتفعين ضد النبلاء القدماء، وساهمت في الصراعات السياسية التي شهدتها المدينة.

إن النتائج المختلطة للإصلاحات – كسر شوكة القوى الإقطاعية ولكن مواجهة مشكلات مستمرة في الإنتاجية وتوترات اجتماعية – تشير إلى أنه بينما حققت الدولة هدفها الأيديولوجي في تفكيك النظام القديم، فقد واجهت صعوبة في بناء بديل مستدام ومزدهر. هذا يعني وجود مفاضلة حيث تم السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن الكفاءة الاقتصادية والاستقرار الريفي على المدى الطويل تعرضا للخطر، ويعزى ذلك جزئياً إلى طبيعة سيطرة الدولة والعوامل الخارجية مثل الصراع وتغير المناخ.

التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي في حماة

يواجه القطاع الزراعي في حماة تحديات كبيرة في الوقت الراهن، تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الدعم الحكومي. كما أن تأثير التغيرات المناخية، وشح الموارد المائية (الجفاف)، وتدمير البنية التحتية الزراعية، كلها عوامل أثرت سلباً على المحاصيل الزراعية، خاصة في سهل الغاب. هذه التحديات تفرض أعباء متزايدة على الفلاحين وتؤثر على الأمن الغذائي للمنطقة. إن التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي في حماة، بعد عقود من الإصلاحات، تسلط الضوء على نقطة ضعف حرجة طويلة الأجل: عدم قدرة النظام الذي تسيطر عليه الدولة على التكيف مع الضغوط البيئية والاقتصادية الحديثة.

هذا يشير إلى أن إرث اشتراكية الدولة، بالإضافة إلى الصراعات الأخيرة، قد ترك القطاع الزراعي في حماة في وضع هش، مما يستلزم تحولات جوهرية في السياسات نحو مزيد من المرونة والاستدامة، وربما نهج أكثر توجهاً نحو السوق لضمان الأمن الغذائي وسبل العيش الريفية.

توصيات للبحث المستقبلي أو السياسات

بناءً على التحليل السابق، يُوصى بالآتي:

بحث في إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي، مع وضع أطر تنظيمية تضمن الحفاظ على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الفلاحين المنتفعين.

إجراء دراسات تفصيلية لتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على المحاصيل الرئيسية في حماة واقتراح سبل التكيف الفعالة.

تقييم شامل لفعالية الجمعيات التعاونية الزراعية الحالية ودورها في دعم الفلاحين، مع دراسة سبل تعزيز استقلاليتها وكفاءتها.

تحليل دقيق لأثر سياسات الدعم الحكومي الحالية على تكاليف الإنتاج الزراعي ومستويات معيشة الفلاحين، واقتراح آليات دعم أكثر استدامة وفعالية.