الأراضي الرطبة: أهميتها البيئية وكيفية تشكلها

محتوى المقالة

مقدمة

تُعدّ الأراضي الرطبة من أكثر النظم البيئية تعقيداً وحساسية على سطح الأرض، وهي تشكّل منطقة انتقالية بين اليابسة والمسطحات المائية، حيث تتداخل فيها عناصر الهيدرولوجيا والتربة والنبات والحيوانات على نحو يؤسس لنظام بيئي عالي الإنتاجية والوظائف. بفضل هذا الموقع الانتقالي، تلعب الأراضي الرطبة دوراً محورياً في تنظيم الدورة الهيدرولوجية، وتحسين جودة المياه، وتخزين الكربون، وحماية السواحل من التآكل والعواصف، وتأمين مواطن بالغة الأهمية لمجموعة واسعة من الكائنات الحية.

وعلى الرغم من هذه الأدوار الحيوية، فقد تعرضت الأراضي الرطبة تاريخياً إلى ضغوط استثنائية تمثّلت في التجفيف، والتجريف، والتحويل لاستخدامات زراعية أو حضرية، وتلوّث المياه، والتغيّر المناخي. يعرض هذا المقال بإيجاز أكاديمي مباشر الأسس العلمية لتعريف الأراضي الرطبة وكيفية تشكّلها، وأنواعها الرئيسة، وأهميتها البيئية، والتحديات التي تواجهها، وطرق إدارتها واستعادتها، مع الإشارة إلى حالات من المنطقة العربية والعالم.

تعريف الأراضي الرطبة ومعايير تمييزها

تعتمد أكثر التعاريف قبولاً للأراضي الرطبة على ثلاثة معايير علمية متداخلة: الهيدرولوجيا، والتربة، والنبات. الهيدرولوجيا تشير إلى وجود الماء سطحياً أو تحت سطح التربة خلال جزء ملحوظ من السنة، بما يفضي إلى ظروف إشباع أو غمر متكرر أو دائم. أما التربة، فتكون غالباً “تربة رطبة” (Hydric Soils) تعاني من نقص الأكسجين (ظروف لا هوائية) خلال فترات من السنة، ما يؤدي إلى خصائص جيوكيميائية مميزة كاختزال الحديد والمنغنيز، وتشكّل خطوط وتبقعات رمادية وزرقاء (ترب جليّة أو مبللة).

ويكتمل المشهد بغطاء نباتي متأقلم مع الغمر ونقص الأكسجين يُعرف بالنباتات المحبة للماء (Hydrophytes)، يمتلك خصائص تشريحية ووظيفية مثل أنسجة التهوية (Aerenchyma) التي تتيح نقل الأكسجين من الأجزاء الهوائية إلى الجذور في بيئة غير هوائية. عندما تتوافر هذه الخصائص الثلاثة—الغمر أو الإشباع، تربة رطبة، ونباتات محبة للماء—يمكن تصنيف الموئل كأرض رطبة وفق نظم تصنيف معتمدة عالمياً.

يقدّم إطار رامسار—نسبة إلى الاتفاقية الدولية الموقعة عام 1971—تعريفاً واسعاً للأراضي الرطبة يشمل النظم الساحلية والداخلية على حدّ سواء، من المانغروف والمسطحات المدّية والملّاحات والسبخات الساحلية إلى المستنقعات والبحيرات الضحلة والسهول الفيضية والبرك الموسمية. ويستخدم علماء البيئة تصنيفات أخرى—كإطار “كواردن” (Cowardin) الشائع في أمريكا الشمالية—تُعنى بتمييز الأراضي الرطبة بحسب اتصالها المائي (نهرية، بحيرية، ساحلية/مصبّية، أرضية-مستنقعية)، وبحسب النبات السائد (عشبي، خشبي، قصبي، إلخ) وبحسب مدى التأثر بالمد والجزر أو مصدر المياه (أمطار، مياه جوفية، أنهار). في جميع الأحوال، تظل الهيدرولوجيا العامل الحاكم الأهم الذي يحدد طبيعة الأرض الرطبة ووظائفها.

الأسس الهيدرولوجية والجيومورفولوجية لتشكل الأراضي الرطبة

يتطلب تشكّل الأرض الرطبة توافر ميزان مائي إيجابي أو متذبذب خلال العام، بحيث يؤدي ذلك إلى الإشباع المتكرر لطبقة التربة السطحية. تتعدد مصادر الماء التي تغذي الأراضي الرطبة: الأمطار المباشرة، الجريان السطحي من الأحواض المجاورة، الفيضانات النهرية، التصريف من المياه الجوفية، والمد والجزر الساحلي. تحدد “المدة الهيدرولوجية” (Hydroperiod)—أي تواتر ومدة وعمق الغمر—بنية المجتمع الحيوي والعمليات الكيميائية الحيوية في الأرض الرطبة. فالأراضي ذات الغمر الدائم تختلف جذرياً عن تلك التي تُغمر لأسابيع أو أشهر محدودة سنوياً، سواء في تركيب نباتاتها أو في توازنها الكيميائي.

على الصعيد الجيومورفولوجي، تتشكّل الأراضي الرطبة ضمن سياقات كثيرة. في البيئات النهرية، تقود ديناميكيات التعرية والترسيب إلى تكوين سهول فيضية وحقول رسوبية جانبية، ومع تغيّر مسار الأنهار الملتوية تنشأ بحيرات هلالية (Oxbow Lakes) عندما يقطع النهر قوساً قديماً ويهجره تاركاً بحيرة ضحلة تتغذى موسمياً. وفي دلتا الأنهار، يخلق ترسيب الرواسب الدقيقة فوق السواحل الضحلة شبكات من المجاري والقنوات والسبخات والمسطحات الطينية والمدّية، تُعدّ من أغنى الأراضي الرطبة إنتاجية وتنوعاً.

أما في المناطق الساحلية المحمية خلف الحواجز الرملية، فتتشكّل بحيرات ضحلة ومستنقعات مِلحية نتيجة تبادل المياه مع البحر عبر ممرات مدّية، وتتراكم فيها الطين والمواد العضوية وفق توازن دقيق بين الطاقة المائية والرسوبيات. وفي المناطق القاحلة وشبه القاحلة، تنتشر السبخات (Sabkha) والملّاحات حيث يتبخر الماء بسرعة، ما يؤدي إلى صعود المياه الجوفية بالشعرية وتراكم الأملاح والجبس والأنهيدريت في الطبقات السطحية.

في المناطق الباردة التي شهدت نشاطاً جليدياً، تتشكّل أراضي رطبة كثيرة داخل منخفضات “غلايات” (Kettle Holes) خلفتها الكتل الجليدية الذائبة، أو على أطراف البحيرات الجليدية القديمة. وفي نطاقات التجمّد الدائم (Permafrost)، تؤدي ذوبانية الجليد في التربة إلى تكوّن بحيرات ونقوعات تُعرف بظواهر “الترموكارست”، تعمل كأراضٍ رطبة موسمية أو دائمة. كما قد تُنشئ الانهيارات الأرضية أو السدود الطبيعية (بفعل الحطام أو حتى بفعل نشاط القنادس في بعض البيئات) أراضي رطبة جديدة عبر حجز المياه في أحواض مغلقة أو شبه مغلقة.

تكوّن التربة الرطبة والعمليات الكيميائية الحيوية

في ظل الغمر أو الإشباع لفترات كافية، تنخفض مستويات الأكسجين الذائب في مسامات التربة، فتنتقل الكائنات الدقيقة إلى سلاسل تنفّس بديلة تستخدم فيها متقبلات إلكترونية أخرى مثل النترات وأكاسيد المنغنيز والحديد والكبريتات وثاني أكسيد الكربون. هذه التحولات تُحدث تغيرات لونية وتركيبية في التربة (ترب جليّة/مُلوّنة بتبقعات)، وتؤثر في توافر المغذيات وتحرير العناصر. على سبيل المثال، يؤدي اختزال النترات إلى نزع النتروجين (Denitrification) الذي يعيد النتروجين إلى الغلاف الجوي، ما يجعل الأراضي الرطبة “مغاسل” مهمة لتخفيف حمل المغذيات في الأحواض الزراعية.

ويقود اختزال الحديد والمنغنيز إلى تحرّكهما في محلول التربة وإعادة ترسيبهما لاحقاً عند توافر الأكسجين، مسبّبين أنماط تبقع مميزة. وفي الأوساط الغنية بالكربون العضوي وقليلة الكبريت، قد تسود الميثنة (Methanogenesis) فتنتج الميثان، وهو غاز دفيئة قوي. أما في الأراضي الخثية (Peatlands)، فإن تراكم بقايا النبات ضعيف التحلل بفعل البرودة أو الحموضة أو التشبع المستمر يُفضي إلى تراكم الخث على مدى قرون وآلاف السنين، ما يحبس كميات هائلة من الكربون العضوي في باطن التربة.

تتسم الأراضي الرطبة بتباين واسع في الحالة الغذائية (Trophic Status): بعضُها فقير بالمغذيات (أوليغوتروفي) كالمنابت الخثية المُطيرة التي تتغذى أساساً بالأمطار الحمضية، وبعضها الآخر غني بالمغذيات (يوتروفي) كما في سهول الفيضانات التي تتلقى مدخلات دائمة من الرواسب والمغذيات. ويؤثر هذا التصنيف في التركيب النباتي: فالأراضي الفقيرة بالمغذيات تميل إلى استضافة نباتات بطيئة النمو متأقلمة مع الشح الغذائي، بينما تدعم الأراضي الغنية بالمغذيات غطاء نباتياً كثيفاً قد يكون عرضة أيضاً لازدهار الطحالب والإثراء الغذائي.

أنواع الأراضي الرطبة: تنوع الشكل والوظيفة

تتنوع الأراضي الرطبة على نحو كبير. من بين الأنواع الشائعة المستنقعات (Swamps) التي يغلب عليها الغطاء الشجري أو الشجيري، وغالباً ما تكون متصلة بالأنهار أو البحيرات وتتعرض لغمر متذبذب، وتشتمل على أنواع خشبية متأقلمة مع الغمر. وهناك المستنقعات العشبية أو “المارش” (Marshes) حيث تسود النباتات العشبية والقَصبية والبردي والنيِّل، وتكون إما عذبة أو ملحية بحسب الاتصال بالمحيط. أما الأراضي الخثية فتضم “الأحواض” أو “المنابت المطرية” (Bogs) التي تتغذى أساساً من الأمطار، وتكون حمضية وفقيرة بالمغذيات، و”المستنقعات الخثية” (Fens) التي تتلقى تغذية من المياه الجوفية والسطحية وتكون أقل حموضة وأغنى نسبياً بالمغذيات.

في البيئات الساحلية، تُعدّ المانغروف (غابات القرم) إحدى أكثر الأراضي الرطبة قيمة لما تؤديه من دور في تثبيت السواحل وتخزين الكربون وتقديم الموائل للمحار والقشريات والأسماك اليافعة. كما تنتشر الملّاحات والمسطحات المدّية الطينية والرملية التي تستضيف تجمعات واسعة من الطيور الخواضة. وتُدرج بعض التصنيفات المروج البحرية للأعشاب (Seagrass Meadows) ضمن الأراضي الرطبة الساحلية لما تؤديه من وظائف تنظيمية وتخزينية، وإن كانت مغمورة بالماء دائماً. في المناطق الجافة، تبرز السبخات والملّاحات السطحية التي تتراوح ملوحتها بين معتدلة وعالية جداً، وتستضيف فلورا وفونا متأقلمة مع الإجهاد الملحي.

في المنطقة العربية، تشمل الأمثلة البارزة أهوار جنوب العراق التي تمثل نظاماً دلتاوياً داخلياً معقّداً على ملتقى دجلة والفرات والكرخة، وبحيرة إشكل في تونس التي تُعدّ موقع رامسار وتراثاً عالمياً، ومستنقعات وسبخات المغرب كمرجة الزرقة وإيكوس الأنظمة الساحلية، والأزرق في الأردن كواحة رطبة صحراوية، إضافة إلى غابات القرم في البحر الأحمر والخليج العربي في السعودية والإمارات وعُمان واليمن. وتُعدّ بحيرات الدلتا المصرية كالبردويل والمنزلة مناطق رطبة حرجة للطيور المهاجرة ومصايد الأسماك.

الأهمية البيئية: التنوع الحيوي والوظائف التنظيمية

تحقيقاً لدورها كوسيط بين اليابسة والماء، تُظهر الأراضي الرطبة إنتاجية أولية عالية، ما يجعلها قواعد غذائية قوية تدعم شبكات غذائية متشابكة وثرية. تستضيف هذه النظم مجموعات كبيرة من اللافقاريات المائية والبرمائيات والزواحف والأسماك والطيور والثدييات. بالنسبة إلى الطيور، تؤمّن الأراضي الرطبة مناطق تغذية واستراحة وتكاثر على المسارات المهاجرة العالمية، ومنها طريق شرق إفريقيا-غرب آسيا الذي يعبر بلاد الشام والجزيرة العربية وشمال إفريقيا، حيث تعتمد أنواع عديدة من الطيور الخواضة والبط والإوز واللقالق والنحام (الفلامنغو) على مواقع رطبة موسمية ودائمة للتزود بالطاقة والتكاثر.

كما توفر الأراضي الرطبة ملاذات حرجة للأنواع المهددة، بما في ذلك أنواع من القطط البرية والظباء والوعول في محيطات السبخات الصحراوية، وأنواع من السلاحف والتماسيح في موائل المستنقعات المدارية.

تتجلى الوظائف التنظيمية للأراضي الرطبة في عدة أبعاد. أولاً، تنظيم الدورة الهيدرولوجية عبر تخزين مياه الفيضانات وتحريرها تدريجياً، ما يخفف من ذروة الفيضانات ويعيد ملء المياه الجوفية في بعض الحالات. تُشبه الأراضي الرطبة في هذا الدور إسفنجاً طبيعياً يمتص المياه وقت الغزارة ويفرج عنها أيام الشح، مُسهماً في تعديل التدفق الأساسي للأنهار.

ثانياً، تحسين جودة المياه بفضل عمليات الترسيب والترشيح البيولوجي والتحلل الميكروبي، إذ تُزيل الرواسب العالقة وتحوّل النترات إلى غاز نيتروجين وتحتجز الفوسفور في مصفوفات تربة ومادة عضوية، مع ملاحظة أن قدرة التخزين للفوسفور قد تُستنفد بمرور الزمن إذا تعرضت الأرض الرطبة لمدخلات غذائية مفرطة. ثالثاً، تثبيت السواحل وامتصاص طاقة الأمواج والعواصف في الأراضي الرطبة الساحلية، حيث تُعدّ المانغروف والملّاحات خطوط دفاع طبيعية تقلل التعرية وتنقص من شدة الأمواج، وتُسهم جذور النباتات القوية في تثبيت الرواسب وتعزيز تراكمها الرأسي، وهو عامل حاسم في موازنة ارتفاع مستوى البحر.

على صعيد الكربون والمناخ، تختزن الأراضي الرطبة كميات كبيرة من الكربون في نباتاتها وتربتها، خصوصاً في أراضي الخث والمانغروف. تغطي الأراضي الخثية نسبة صغيرة من اليابسة لكنها تحتوي على حصة ضخمة من الكربون العضوي للتربة على مستوى العالم، وتعمل كمخازن كربونية “زمنية” تمتد لآلاف السنين. وفي المانغروف، تُظهر التربة كثافة كربون عالية نتيجة تراكم المواد العضوية في طبقات مشبعة بمياه مالحة قليلة الأكسجين.

في المقابل، تنتج بعض الأراضي الرطبة—خاصة الدافئة والغنية بالمواد العضوية—غازات دفيئة مثل الميثان وأكسيد النيتروز. ويقتضي التقييم الشامل أخذ هذه المقايضات في الاعتبار: فكثيراً ما يبقى صافي ميزان الكربون إيجابياً لصالح الحبس الطويل الأمد، ولا سيما في النظم التي تتراكم فيها التربة عمودياً وتحتفظ بالكربون لعصور جيولوجية.

خدمات إضافية لا تقل أهمية تتضمن دعم مصايد الأسماك عبر توفير موائل حضانة لليافعات، وتأمين مناطق تغذية وحماية لقشريات ومحار ذي قيمة اقتصادية. كما تقدّم الأراضي الرطبة خدمات ثقافية وجمالية وروحية وتعليمية؛ فهي مواقع للتراث الثقافي مثل أهوار العراق التي تجسّد تفاعلاً تاريخياً عميقاً بين الإنسان والماء، وهي وجهات للسياحة البيئية ومراقبة الطيور والتعليم البيئي.

التحديات والضغوط البشرية والبيئية

تعرضت الأراضي الرطبة تاريخياً لبرامج تجفيف واستصلاح واسعة لتحويلها إلى أراضٍ زراعية أو عمرانية، سواء عبر إنشاء قنوات تصريف أو إقامة سدود وحواجز أو تعديل مجاري الأنهار. تؤدي هذه التدخلات إلى فقدان الاتصال الهيدرولوجي الطبيعي، وتقلّص مدة الغمر، وتالياً إلى تغيّر جذري في بنية النظام البيئي ووظائفه. تُضاف إلى ذلك الضغوط الناتجة عن التلوث المغذّي (النيتروجين والفوسفور) من مصادر زراعية وحضرية، ما يقود إلى الإثراء الغذائي والاختناق وفقدان التنوع وتحوّل المجتمع النباتي باتجاه أنواع ضارة أو غازية. كما تلوث الأراضي الرطبة بالمعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة يمكن أن يراكم هذه المواد في شبكات غذائية حساسة.

تشكل الأنواع الدخيلة غزواً إضافياً يهدد سلامة النظام؛ من أبرز الأمثلة في المنطقة انتشار نبات ورد النيل (Eichhornia crassipes) في النيل وروافده وبعض أراضي الرافدين، حيث يغطي السطح المائي ويحد من التهوية والضوء ويعيق الملاحة والصيد. وقد يستفحل نبات القصب غير المحلي أو أنواع من القشّ أو السعد في بعض المواقع، مانعة تجدد الأنواع المحلية. ويُضاف إلى ذلك التقطيع (Fragmentation) بفعل الطرق والسدود وقنوات التصريف الذي يعزل بقع الأراضي الرطبة عن بعضها، ويحد من حركة الأنواع ويغيّر الديناميكيات الهيدرولوجية الدقيقة.

في الأراضي الخثية، يؤدي التجفيف لاستخراج الخث أو توسعة الزراعة إلى أكسدة الكربون المخزّن وإطلاقه على هيئة ثاني أكسيد الكربون، كما يعرض التربة لخطر الهبوط والحرائق. وتُعدّ حرائق الخث أشد فتكاً واستدامة، إذ قد تشتعل تحت السطح وتستمر لأيام وأسابيع مطلقة كميات كبيرة من الدخان والملوثات. أما في السواحل، فيعني ارتفاع مستوى البحر وتزايد شدة العواصف أن الأراضي الرطبة الساحلية بحاجة إلى قدرة على التمدد نحو اليابسة أو التعاظم الرأسي عبر الترسيب البيولوجي-الجيولوجي. وحين تمنع البنى التحتية الساحلية هذا التمدد، تقع الأراضي الرطبة بين “مطرقة البحر وسندان الإسمنت”، فتفقد مساحتها تدريجياً. كما يؤدي استخراج المياه الجوفية الساحلية إلى هبوط الأرض وتسارع الغمر.

لا يمكن إغفال أثر التغير المناخي العام: تذبذب الأمطار وشدتها، موجات جفاف متكررة، ارتفاع درجات الحرارة، تغيّر الهيدرولوجيا الموسمية، وكلها تؤثر في مدة الغمر والاتصال بين الأراضي الرطبة ومصادر تغذيتها. في بعض المناطق، يعزز تغيّر المناخ مخاطر الإثراء الغذائي عبر انخفاض الجريان القاعدي وارتفاع تركيزات المغذيات، وفي أخرى يزيد من أحداث الفيضانات المفاجئة، ما يغير البنية الرسوبية للسهول الفيضية.

الإطار القانوني والمؤسسي: اتفاقية رامسار والحَوْكمة المتكاملة

أُقرت اتفاقية رامسار عام 1971 كأول معاهدة بيئية عالمية تركز على نظام بيئي محدد، وتهدف إلى “الحفاظ على الأراضي الرطبة واستخدامها الرشيد”. توفر الاتفاقية إطاراً لإدراج مواقع ذات أهمية دولية—خاصة لموائل الطيور المائية—في “قائمة رامسار”، وتشجّع على التخطيط الوطني، وبناء القدرات، والتعاون عبر الحدود، وإدماج الأراضي الرطبة في سياسات المياه والتنوع البيولوجي والمناخ. ومع تطور الأطر العالمية—من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال—برز هدف حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول 2030، وهو ما يضع الأراضي الرطبة في صميم أجندات الحماية والاستعادة.

على المستوى الوطني والمحلي، تقتضي الحوكمة الرشيدة اعتماد نهج إدارة متكاملة للموارد المائية على مستوى الأحواض، وربط سياسات الأراضي الرطبة بسياسات الزراعة والتخطيط العمراني والطاقة والنقل. ويُعدّ التقييم الاقتصادي لخدمات النظم البيئية أداة نافعة لإبراز القيمة الحقيقية للأراضي الرطبة في الميزانيات العامة والقرارات الاستثمارية، ما يسهم في توجيه الموارد إلى الحماية والاستعادة.

الاستعادة والإدارة القائمة على الطبيعة

تشير التجارب العالمية إلى أن استعادة الأراضي الرطبة ممكنة وذات عوائد بيئية واقتصادية معتبرة، لكنها تتطلب فهماً دقيقاً للهيدرولوجيا المحلية وسياق الحوض المائي. يمكن لأعمال بسيطة—مثل إغلاق قنوات تصريف قديمة أو خفض مناسيب حواجز ترابية—أن تعيد الغمر الطبيعي إلى أراضٍ رطبة فقدت وظيفتها. وفي الأراضي الخثية، يمثل “إعادة الإغمار” (Re-wetting) استراتيجية أساسية لإيقاف أكسدة الخث وخفض الانبعاثات واستعادة توازن الكربون. وعلى السواحل، تتضمن الاستراتيجيات إزالة أو إعادة تصميم الحواجز لاستعادة ديناميكيات المد والجزر، وتغذية الرواسب لتعزيز الارتفاع الرأسي، وإنشاء “سواحل حيّة” تجمع بين العناصر الطبيعية والبنى الخضراء-الرمادية لتخفيف طاقة الأمواج وحماية البنية التحتية.

تُعدّ الأراضي الرطبة المنشأة (Constructed Wetlands) أدوات فعّالة لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والبلدي، حيث تُصمَّم خلايا نباتية وقنوات ترشيح تُحاكي العمليات الطبيعية لإزالة المغذيات والملوثات. في المدن، تسهم “حدائق المطر” وأحواض التجميع والسهول الفيضية الحضرية المفتوحة في تقليل فُوّهات الجريان السطحي وحماية المجاري المائية من الفيضانات المفاجئة وتحسين جودتها.

الرصد والتقييم: من المؤشرات الموضعية إلى الاستشعار عن بُعد

لمتابعة حالة الأراضي الرطبة ونجاح الإدارة، يعتمد الباحثون والممارسون على باقة من المؤشرات. هيدرولوجياً، تُرصد مناسيب المياه وتذبذبها ومدة الغمر، وتُحلل توازنات المدخلات والمخرجات. في التربة، تُقاس مؤشرات الاختزال، ومحتوى الكربون العضوي، وتغيّرات الملوحة والقلوية. وتوفّر مجتمعات النباتات واللافقاريات والأسماك والطيور دلائل حيوية على الجودة البيئية: تغيّر في تركيب الأنواع، ظهور أنواع حساسة أو اختفاء أخرى، نسب الإصبعيات في الأسماك، نجاح التعشيش للطيور المائية، وغيرها.

على نطاق المساحة الواسعة، أحدثت بيانات الاستشعار عن بُعد نقلة نوعية في رسم خرائط الأراضي الرطبة ومراقبة ديناميكيتها. تُستخدم صور الأقمار الاصطناعية البصرية (مثل لاندسات وسنتينل-2) لحساب مؤشرات الماء (مثل NDWI وMNDWI) وتحديد مناطق الماء المفتوح، إلا أنها تتأثر بالغيوم والغطاء النباتي. ويكملها الرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) القادر على اختراق السحب والحساسية للماء تحت الغطاء النباتي، ما يسمح برصد الغمر الموسمي وتغيرات المساحات الرطبة على مدار العام.

يُضاف إلى ذلك استخدام الليدار لرسم نماذج ارتفاع دقيقة تكشف عن القُدود الطبوغرافية الصغيرة الحاسمة لتوزيع الماء. وتُسهم التحليلات الزمنية، جنباً إلى جنب مع تقنيات التعلّم الآلي، في التمييز بين أنواع الأراضي الرطبة وتقييم حساسيتها للتغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

المقايضات البيئية والقرارات القائمة على الأدلة

تمتاز الأراضي الرطبة بتشابك عملياتها، ما يعني أن التدخلات قد تُنتج مقايضات لا بد من أخذها بالحسبان. على سبيل المثال، قد يؤدي رفع مدة الغمر في أرض رطبة زراعية سابقة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الحبس الكربوني، لكنه قد يرفع أيضاً انبعاثات الميثان على المدى القصير. وعلى السواحل، قد تحمي تعزيزات الترسيب من الغمر البحري لكنها تغير بيئات الطيور الخواضة التي تعتمد على مسطحات طينية مكشوفة.

لذلك، ينبغي أن تُصمَّم التدابير على أساس أهداف واضحة (خفض مغذيات، حماية من فيضانات، تعزيز تنوع حيوي، حبس كربون) وأن تُقاس مخرجاتها بمؤشرات كمية تُظهر صافي المكاسب والخسائر عبر خدمات النظام البيئي المختلفة. كما يستدعي الأمر إشراك أصحاب المصلحة المحليين لضمان توافق التدخلات مع سبل عيشهم وثقافاتهم، فالنجاح الاجتماعي شرط للنجاح البيئي المستدام.

دراسات حالة وإضاءات إقليمية

تمثل أهوار جنوب العراق نموذجاً مركباً لأرض رطبة دلتاوية داخلية واجهت ضغوطاً استثنائية من التجفيف والتحويل، ثم شهدت برامج إعادة إغمار واستعادة تدريجية أعادت جزءاً من وظيفتها البيئية والثقافية. لعبت إعادة تدفق المياه وإزالة الحواجز دوراً حاسماً في عودة الطيور المائية والأسماك وتعافي القصب والبردي، لكن التحديات لا تزال قائمة بفعل التقلبات المائية الإقليمية، وتغيرات تدفقات الأنهار، والتلوث. في تونس، تُعدّ بحيرة إشكل مثالاً على الأرض الرطبة ذات الاتصال الموسمي بالبحر والأنهار، حيث يتأثر توازنها بالمياه العذبة والمالحة معاً، ويُعدّ ضبط تدفقات الأودية المحيطة عاملاً حساساً للحفاظ على التنوع الحيوي—ومن ذلك قطعان الطيور الشتوية الكبيرة—ومنع الإثراء الغذائي.

في المغرب، تُظهر مواقع مثل مرجة الزرقة كيف يمكن للأراضي الرطبة الساحلية أن تجمع بين الأهمية للطيور المهاجرة والوظائف الهيدرولوجية المحلية والتحديات التنموية، ما يقتضي تخطيطاً متوازناً لحماية المسطحات المدّية والسهول الرطبة مع تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة المستدامة. وعلى طول البحر الأحمر والخليج، تعكس غابات القرم قصة نجاح نسبية في الاستزراع والترميم، إذ نفذت دول عدة برامج لزراعة القرم وتحسين جودة الموائل عبر الحد من التلوث وحماية الخلجان الهادئة، مع التركيز مؤخراً على دور “الكربون الأزرق” في سياسات خفض الانبعاثات.

في دلتا النيل، تُبرز البحيرات الشمالية مثل المنزلة والبردويل التعقيد بين المصايد والملوحة والتلوث. تظهر المنزلة، وهي بحيرة ضحلة واسعة، حساسية شديدة لتدفقات المغذيات والرواسب من شبكة الصرف الزراعي، ما يفرض تحديات مستمرة لإدارة نوعية المياه واستدامة المصايد. في المقابل، يُعدّ البردويل نظاماً مالحاً متصلاً بالمتوسط ويشتهر بمصائد عالية القيمة، مع ضرورة الحفاظ على الاتصالات المدّية وتوازن الحواجز الرملية.

القيمة الاقتصادية والعدالة البيئية

تسهم الأراضي الرطبة في سلاسل قيمة اقتصادية متعددة: مصايد الأسماك، محاصيل القصب والبردي، إنتاج الملح في الملّاحات، رعي موسمي، سياحة بيئية، حماية أصول حضرية من الفيضانات والعواصف، وتخفيض كلفة معالجة المياه عبر “خدمات طبيعية” للتنقية. تُظهر منهجيات التقييم الاقتصادي أن الاستثمار في حماية الأراضي الرطبة واستعادتها يحقق عوائد مرتفعة عند احتساب كلفة الفرصة البديلة وخفض المخاطر المناخية. غير أن توزيع هذه المنافع قد لا يكون متساوياً؛ ففي غياب أطر عادلة، قد تتحمل المجتمعات المحلية—التي تُعدّ حارساً تاريخياً للأراضي الرطبة—كلفة التقييد على الاستغلال من دون أن تجني فوائد الاستثمار البيئي. لذا، تُعدّ آليات المشاركة وتقاسم المنافع والدفع مقابل خدمات النظام البيئي أدوات أساسية لضمان عدالة بيئية واستدامة اجتماعية.

التكامل مع سياسات المناخ: الكربون الأزرق والخث

يدفع الإدراك المتزايد لدور الأراضي الرطبة في الحبس الكربوني إلى إدماجها في خطط التخفيف المناخي الوطنية (NDCs) وأسواق الكربون التطوعية. تسمح أدوات محاسبية متطورة باحتساب الانبعاثات وتغير المخزون الكربوني من المانغروف والملّاحات ومروج الأعشاب البحرية، ما يمكّن من تمويل الاستعادة عبر اعتمادات الكربون. بالمثل، ينال “إعادة إغمار الخث” اهتماماً متزايداً لخفض الانبعاثات من الأراضي الخثية الزراعية، مع مقاربات مبتكرة لزراعة محاصيل متأقلمة مع البلل (Paludiculture) تحافظ على منسوب الماء مرتفعاً وتوفّر دخلاً للمزارعين. ومع ذلك، ينبغي الحذر من تبسيط الصورة: فالمحاسبة الدقيقة للانبعاثات غير اليقينية (الميثان وأكسيد النيتروز) وتجنّب تسرب الكربون وضمان ديمومة التخزين تبقى تحديات علمية وعملية.

العلم المواطن وبناء المعرفة المحلية

يكتسب إشراك المجتمعات المحلية أهمية خاصة في مراقبة الأراضي الرطبة وحمايتها، لا سيما في الأماكن الشاسعة والمعقّدة. يمكن لبيانات العلم المواطن—مراقبة الطيور، تسجيل التغيرات الموسمية، الإبلاغ عن الأنواع الغازية—أن ترفد قواعد البيانات الرسمية بمعلومات زمنية ومكانية دقيقة. كما أن ربط المعارف التقليدية—مثل إدارة المياه الموسمية، تقنيات الحصاد التقليدية، تحديد مواقيت الهجرة—بالعلوم الحديثة يعزز فعالية التدخلات ويكسبها شرعية اجتماعية.

تحديات المعرفة والبحث

رغم التقدم الكبير، لا تزال فجوات معرفية قائمة. تحتاج العديد من المناطق—خصوصاً في البلدان النامية—إلى خرائط محدثة للأراضي الرطبة وبيانات هيدرولوجية دقيقة، فضلاً عن رصد طويل الأمد للانبعاثات وتغير المخزون الكربوني. كما تستدعي النماذج التنبؤية لتحولات الأراضي الرطبة تحت سيناريوهات مناخية مختلفة تحسناً في تمثيل العمليات الدقيقة: الترسيب، التآكل، نمو النبات، الملوحة، ديناميكيات الجذور، والمقايضات بين الغازات الدفيئة. وتبقى مسألة ترجمة هذه المعارف إلى أدوات عملية لصانعي القرار—خرائط حساسية، مصفوفات مقايضة، مؤشرات مخاطر—أولوية ملحة.

تكامل المنظورين المحلي والعالمي

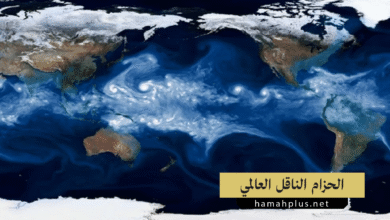

تعمل الأراضي الرطبة عند تقاطع النطاقات: فهي محلية في خصائصها ومطالب إدارتها، لكنها متصلة عالمياً عبر مسارات الهجرة ودورة المياه والكربون. يُظهر هذا الترابط أهمية التعاون عبر الحدود في الأحواض المشتركة، وتبادل البيانات والخبرات، والمواءمة بين سياسات الماء والغذاء والطاقة والبيئة. كما تُبرز الأراضي الرطبة الساحلية تحدياً متعدي الحدود، حيث تتشارك الدول سواحل ومصبات وأنظمة مانغروف متصلة. هنا، تكون المقاربة الإقليمية لرصد التغيرات الساحلية وتنسيق إجراءات الحماية أكثر فاعلية من التحركات المنعزلة.

منظور نقدي: نحو “الاستخدام الرشيد”

يُعد مفهوم “الاستخدام الرشيد” للأراضي الرطبة حجر زاوية في اتفاقية رامسار، ويفيد بتوازن بين الاستفادة والتنمية من جهة والحماية والاستدامة من جهة أخرى. يتطلب تحويل هذا الشعار إلى ممارسة جملة مبادئ: الاعتراف بقيمة خدمات النظام البيئي في الحسابات الوطنية، التشاور الشفاف مع المجتمعات المحلية، تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات، اعتماد البنى التحتية الخضراء حيثما أمكن، والاستثمار في صيانة النظم القائمة قبل الاضطرار إلى استعادتها بكلفة أعلى. كما يعني القبول بأن بعض الأراضي الرطبة ينبغي أن تُترك لتعمل وفق ديناميكياتها الطبيعية (كالسماح للسهول الفيضية بالفيضانات الموسمية) لما لذلك من نفع عام يفوق الخسارة الموضعية.

خاتمة

تشكل الأراضي الرطبة منظومات بيئية مركزية في أمن الماء والغذاء والمناخ والتنوع الحيوي. تتأسس أهميتها البيئية على ثلاثة محاور: هيدرولوجيا تحكم الغمر والإشباع، تربة رطبة تُدير تفاعلات كيميائية حيوية معقّدة، ونباتات محبة للماء تُعيد تشكيل تدفق الكربون والطاقة في النظام. تتنوع أشكالها من المستنقعات العذبة إلى الملّاحات الساحلية والمانغروف والأراضي الخثية، وتتعدد طرق تشكّلها عبر عمليات جيومورفولوجية وهيدرولوجية وجيوكيميائية تُنتج تنوعاً مذهلاً في الوظائف والخدمات. في المقابل، تُواجه الأراضي الرطبة ضغوطاً متنامية من التجفيف والتلوث والتجزئة والتغير المناخي، ما يستلزم نهجاً متكاملاً للحماية والإدارة والاستعادة يتكئ على الأدلة العلمية ويسترشد بمشاركة مجتمعية فعّالة واعتبارات العدالة البيئية.

إن استعادة الأراضي الرطبة ليست ترفاً بيئياً، بل استثمار في بنية تحتية طبيعية تُخفّض مخاطر الفيضانات، وتُنقي المياه، وتُخزّن الكربون، وتدعم سبل العيش والتنوع الحيوي. ومع تطور أدوات الرصد والاستشعار والتمويل الأخضر، تتوافر اليوم فرصة عملية لتصميم حلول قائمة على الطبيعة تعيد للأراضي الرطبة قدرتها على العطاء. ويظل التحدي الحقيقي في المواءمة بين المعرفة العلمية وصنع القرار، وبين مصالح الحاضر وحقوق الأجيال المقبلة، لضمان أن تظل الأراضي الرطبة حجر الزاوية في توازن الإنسان مع الماء والأرض.