خان أسعد باشا العظم بحماة: تاريخ الخان العثماني ومعماره ووظائفه وتحولاته

محتوى المقالة

مقدمة

تُعدّ حماة مدينةً رئيسيةً على طريق القوافل التجارية والحجاج بين الشمال والجنوب، وتتوسط الموقع بين دمشق وحلب. وتضم المدينة العديد من الخانات الضخمة التي شُيّدت على طرازٍ يوفّر راحة المسافرين ويحافظ على بضائعهم؛ إذ تتميّز خاناتها بأبواب كبيرة وواسعة تمكّن من دخول الجِمال والعربات المحمّلة بالبضائع، كما تضم زرائب ومستودعات، بينما خُصّصت الأدوار العليا للسكن والنوم.

اندثرت في حماة الخانات التي شُيّدت في العصرين الأيوبي والمملوكي، أما الخانات الموجودة حالياً فتعود إلى العصر العثماني. وتتوزّع هذه الخانات في منطقتين رئيسيتين داخل مدينة حماة، هما: السوق والحاضر. وقد وصف أوليا جلبي مدينة حماة وصفاً مفصّلاً خلال رحلته التي قام بها من تركيا باتجاه دمشق، وذكر أنّ فيها نواعير عظيمة منصوبة على نهر العاصي، وأنّ المياه تنصبّ من هذه النواعير في قناطر لتذهب إلى القصور والدور والحمّامات والمساجد والخانات.

خان أسعد باشا العظم بحماة

خانٌ عثماني بناه أسعد باشا العظم بن إسماعيل العظم سنة ١١١٥ هـ، ويُعدّ من أكبر أسواق حماة.

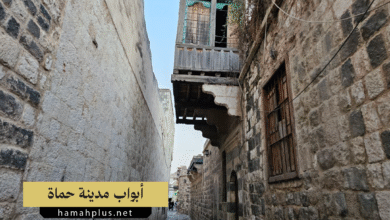

يتموضع خان أسعد باشا العظم إلى الغرب مباشرةً من سوق المنصورية في مدينة حماة. ويجاور سوق النحاسيين وخان الحنة الملاصقين لبداية سوق الطويل في منطقة باب البلد.

يتألّف هذا الخان من طابقين: طابق أرضي خُصّص مستودعاتٍ وزرائب، وطابق علوي خُصّص لنوم النزلاء وسكنهم من التجّار وعابري السبيل. ويتميّز هذا الخان بطراز بنائه وباحته الواسعة، وقد كُتبت أبيات ثلاثة من الشعر بأحرف نافرة على واجهته الرئيسية:

نور هذا الخان قد أشرق من *** نور ذاتي ليس يطفيـه العــدا

رام وجه الحق قد أنشأه *** للورى مأوى فوفى مقصدا

ولبشرى سعده قد أرخوا *** أسعداً خانـاً لمجد شيدا

وكان يُعرف هذا الخان بخان العسكر، لأنّه كانت تشغله بعض وحدات من الجيش الفرنسي حتى عام ١٩٤٥م. وذكر هذا الخان ابن جبير ) فقال: (وفي الجانب الغربي خان كبير وقفه أسعد باشا ابن إسماعيل باشا والي دمشق المعروف بابن العظم الأبناء السبيل). تسلّمته الحكومة السورية وجعلته مدرسة إعدادية صناعية لبعض المهن عام ١٩٤٦ م، وقد قامت مؤسسة أبنية التعليم بإزالة القسم الشمالي منه، وبنت مكان هذا القسم مدرسة ابتدائية حديثة.

وفي الفترة بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي تحول إلى مقر لمديرية التربية في مدينة حماة، ثم تحول إلى مقر للفرقة الثالثة في حزب البعث المنحل، قبل أن يُتَّخذ مقراً لكلية الآداب الثانية في جامعة حمص، والآن تغير مقر الكلية وأصبح الخان شاغراً.

الأسئلة الشائعة

١) ما هو خان أسعد باشا العظم وما دوره في شبكة الطرق التاريخية؟

خان أسعد باشا العظم منشأة عثمانية وظيفتها الأساسية إيواء القوافل التجارية والحجاج وتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة لعبورهم الآمن بين الشمال والجنوب. يتوسّط الخان مدينة حماة الواقعة بين دمشق وحلب، ما يجعله نقطة ارتكاز على محور بري رئيسي كان يربط بلاد الشام بالأناضول من جهة، وبالجزيرة العربية والحجاز من جهة أخرى. هذه المركزية الجغرافية رفعت من أهميته التجارية والدينية معاً، إذ مكّن التجار والحجاج من التزوّد، والتبادل، والاستراحة، وإعادة تنظيم القوافل.

من الناحية الوظيفية، يمثّل الخان جزءاً من منظومة عمرانية اقتصادية متكاملة تشمل الأسواق والحمّامات والمساجد والمخازن، وتتضافر لتأمين دورة التجارة العابرة للمدن. وقد تميز الخان بقدرته على استقبال الجِمال والعربات المحمّلة بالبضائع، وتقديم مرافق مخصّصة للنوم والإقامة المؤقتة، ما يجعله بنية تحتية أساسية للحركة التجارية والحج في العصور العثمانية.

٢) ما الخصائص المعمارية والوظيفية المميّزة للخان؟

يتألف الخان من طابقين متكاملين وظيفياً. خُصّص الطابق الأرضي للمستودعات والزّرائب، بما يضمن تخزين البضائع وتأمين إيواء الدواب، مع أبواب كبيرة وواسعة تسمح بدخول الجِمال والعربات من دون عوائق. أمّا الطابق العلوي فمخصّص لإقامة النزلاء من التجّار وعابري السبيل، مع فضاءات مهيأة للنوم والاستراحة. يتوسّط المبنى فناء رحب يتيح الحركة والانسياب ويعمل كمرفق للتجميع والتحميل والتهوية والإنارة الطبيعية.

يعتمد الطراز المعماري على وضوح التخصيص الوظيفي، والاقتصاد في الحركة بين المستودعات والإيوانات والغرف، بما يختزل زمن المناولة ويحافظ على سلامة البضائع. كما يوفّر التصميم حماية من العوامل المناخية ومن أخطار الحريق والسرقة، وهو ما كان محورياً للمنشآت التجارية ذات الحساسية الاقتصادية العالية.

٣) متى بُني الخان ومن الذي أنشأه؟

شُيّد الخان سنة ١١١٥هـ على يد أسعد باشا العظم بن إسماعيل العظم، وهو من أبرز رجالات الإدارة العثمانية في بلاد الشام. يتقاطع هذا التأريخ مع موجة واسعة من البناء العام والوقف الخيري التي قامت بها أسرة العظم في مدن سورية عدّة خلال القرن ١٢ الهجري، حيث ظهرت قصور وخانات ومنشآت تجارية وخدمية متزامنة مع ازدهار طرق القوافل.

تؤكد المصادر المحلية أنّ الخان كان يُعدّ من أكبر أسواق حماة، وهو توصيف يعكس ليس فقط سعته المعمارية، بل أيضاً وزنه الوظيفي في البنية الاقتصادية للمدينة، إذ جمع بين وظيفة الإيواء ووظيفة المبادلة التجارية في فضاء واحد متكامل.

٤) ما دلالة الأبيات الشعرية المنقوشة على واجهة الخان؟

تحمل الواجهة الرئيسية ثلاثة أبيات منقوشة بأحرف نافرة، تمثّل تقليداً كتابياً عمرانياً يجمع بين البلاغة والوظيفة التوثيقية. نص الأبيات:

نور هذا الخان قد أشرق من *** نور ذاتي ليس يطفيـه العــدا

رام وجه الحق قد أنشأه *** للورى مأوى فوفى مقصدا

ولبشرى سعده قد أرخوا *** أسعداً خانـاً لمجد شيدا

لغة الأبيات تحتفي ببعدٍ قيمي يعلي من شأن الإيواء العام وخدمة “الورى”، وتستعمل عبارة “قد أرخوا” بصفتها علامة أسلوبية على “التأريخ بالشعر” وفق حساب الجُمّل، وهو تقليد شائع في المنشآت الإسلامية يدمج التاريخ في نص مديحي. تتكامل هذه النقوش مع وظيفة الواجهة في الإعلان عن الوقف والمنشئ، وترسيخ شرعية العمل الخيري وتخليده ضمن ذاكرة المكان.

٥) كيف وصف الرحّالة أوليا جلبي مدينة حماة وما صلته بالخان؟

قدّم أوليا جلبي وصفاً تفصيلياً لحماة خلال رحلته من الأناضول إلى دمشق، مؤكداً وجود نواعير عظيمة على نهر العاصي تُغذّي قناطر تحمل المياه إلى القصور والدور والحمّامات والمساجد والخانات. هذه الشهادة الرحلية ذات قيمة تاريخية لأنها تربط بين منظومة الماء التقليدية في حماة والبنية الخدمية للمدينة، بما فيها الخانات.

يعني ذلك أنّ الخانات لم تكن معزولة عن البنية التحتية المائية، بل جزءاً منها. فتوفر الماء عنصر حاسم للإيواء والتجارة والنظافة والتزوّد، ويكشف عن تداخل معماري-وظيفي بين النهر والنواعير والقناطر والمنشآت العامة، بما يعزّز قدرة المدينة على خدمة القوافل والنزلاء.

٦) أين يقع الخان ضمن نسيج حماة الحضري وما علاقته بمنطقتي السوق والحاضر؟

تتوزّع خانات حماة العثمانية في منطقتين رئيسيتين: السوق والحاضر. يندرج خان أسعد باشا العظم ضمن هذا التقسيم بوصفه بنية وسيطة بين فضاء السوق حيث التداول والمبادلة، وفضاء الإقامة المؤقتة حيث الإيواء والخدمات. هذا التموضع يمنح الخان وظيفة مزدوجة: مرفق تجاري ولوجستي في آن واحد.

يتيح القرب من السوق تدفّقاً سلساً للبضائع بين المستودعات وأجنحة العرض، ويضمن القرب من محور العبور الحضري سهولة الدخول والخروج للقوافل. كما يسهم الاتصال العضوي بالمناطق الخدمية الأخرى في المدينة في تعزيز القابلية التشغيلية للخان ودمجه في الدورة الاقتصادية اليومية.

٧) لماذا سُمّي لاحقاً بخان العسكر، وما الذي جرى له في فترة الانتداب وما بعدها؟

عُرف الخان في القرن العشرين باسم “خان العسكر” لأن بعض وحدات الجيش الفرنسي شغلته حتى سنة ١٩٤٥م. هذا التحوّل يعكس قابلية الخان لإعادة التوظيف بما يتناسب مع الحاجات السلطوية والعسكرية في زمن الانتداب، إذ وفّرت مساحاته الواسعة وباحته الداخلية بنية مناسبة للتجميع والتخزين والتمركز.

في سنة ١٩٤٦م تسلّمته الحكومة السورية وحوّلته إلى مدرسة إعدادية صناعية لبعض المهن، ما يمثّل انتقالاً من الوظيفة التجارية-الفندقية إلى وظيفة تعليمية. لاحقاً أُزيل قسمه الشمالي وأنشئت على موقعه مدرسة ابتدائية حديثة بواسطة مؤسسة أبنية التعليم. لهذه التحولات أثر واضح على “الأصالة” و”السلامة” المعماريتين للمبنى، ويُعدّ توثيقها ضرورياً لفهم طبقات التاريخ المادي والاجتماعي للخان.

٨) ما وضع الخانات الأيوبية والمملوكية في حماة ولماذا اندثرت؟

تشير المعطيات المحلية إلى اندثار الخانات التي شُيّدت في العصرين الأيوبي والمملوكي في حماة، وبقاء الخانات العثمانية بوصفها الشاهد الأبرز اليوم. يمكن تفسير هذا الاندثار بعوامل مركّبة تشمل تغيّرات في شبكات الطرق، والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والتحوّلات السياسية والاقتصادية، وسياسات التحديث العمراني التي طالت النسيج التاريخي في القرن العشرين.

إلى جانب ذلك، يؤثّر تغيّر أنماط النقل والتخزين والتبادل على جدوى الخان التقليدي، ما يؤدي إلى تهميشه أو إعادة استخدامه أو هدمه. لذلك، فإن استمرار وجود الخانات العثمانية يرتبط أحياناً بقوتها الإنشائية أو باندماجها الوظيفي اللاحق في المدينة، على خلاف نظيراتها الأقدم التي لم يحالفها الحظ ذاته.

٩) ما الإطار الوقفي والإداري للخان، وهل ثمة إشكالات توثيقية في الروايات؟

يفهم من الروايات المحلّية أنّ الخان مرتبط بعمل وقفي لصالح “أبناء السبيل” أي المسافرين المحتاجين إلى الإيواء، وهو نهج شائع في إدارة الخانات الإسلامية التي تجمع بين البعد الربحي والخيري. كما تُسند بعض الأخبار ذكر الخان إلى مؤلفين رحّالة، غير أنّ نسبة ذلك إلى ابن جبير تبدو إشكالية زمنياً، إذ توفي ابن جبير سنة ٦١٤هـ، بينما تأريخ إنشاء الخان ١١١٥هـ.

هذا التعارض الزمني يستدعي الحذر النقدي في التعامل مع الإسنادات والتوثيقات، وربما يشير إلى خلط في النسبة أو إلى نصّ يتحدث عن خان آخر أو عن موضع سابق في الجهة الغربية. المنهج الأكاديمي يقتضي مقارنة المخطوطات والطبعات والتحقيقات الحديثة لتثبيت الرواية الأصح بشأن الوقف والذكر الرحلي.

١٠) كيف يقارن الخان بنظائره العثمانية في بلاد الشام، وما آفاق صونه وإعادة توظيفه اليوم؟

يتشارك خان أسعد باشا العظم مع خانات عثمانية كبرى في بلاد الشام سمات أساسية: الفناء المركزي، الازدواج الوظيفي بين الإيواء والتخزين، والواجهات المهيبة ذات البوابات الكبرى. غير أنّ خصوصية خان حماة تبدو في ارتباطه المباشر بشبكة النواعير والقناطر في المدينة، وفي تحوّلاته الحديثة من خان إلى مقر عسكري ثم مؤسسة تعليمية، ما يضفي عليه طبقات استعمالية متعددة.

أما على صعيد الصون، فتتطلب المقاربة الراهنة توثيقاً شاملاً لحالته الراهنة، وتحليلاً لقيمه المادية وغير المادية، وخطة تدخل تدريجية تراعي المعايير الدولية للحفاظ على المباني التاريخية، مع دراسة خيارات إعادة توظيف مستدامة ترافق الوظيفة التعليمية القائمة أو تستبدلها بوظائف ثقافية وسياحية ومعرفية. إن أي تدخل ناجح يجب أن يوازن بين استدامة الاستخدام، وحماية النسيج التاريخي، وإتاحة الوصول العام بوصف الخان جزءاً من ذاكرة حماة الحضرية.

خاتمة

تُظهر قراءة خان أسعد باشا العظم ضمن سياق حماة الحضري والتاريخي أنّ الخان ليس مجرّد نُزُل عابر على طريق القوافل والحجاج، بل مكوّن بنيوي في شبكة الاقتصاد والعبور الديني بين الشمال والجنوب. فقد تكامل موقع حماة الوسيط بين دمشق وحلب مع منظومتها المائية القائمة على نواعير العاصي وقناطره، ليُتيح للخانات أداء وظائف الإيواء والتخزين والتزوّد في بيئة عمرانية خدمية متكاملة تتاخم السوق والحاضر.

يقدّم خان أسعد باشا العظم، المشيّد سنة ١١١٥هـ، نموذجاً معماريّاً ووظيفيّاً ناضجاً للخان العثماني: طابق أرضي للمستودعات والزّرائب مع بوابات واسعة تسمح بدخول الجِمال والعربات، وطابق علوي لإقامة التجّار وعابري السبيل، يتوسّطهما فناء رحب يضبط الحركة والإنارة والتهوية. وتُعدّ الأبيات الشعرية المنقوشة على واجهته وثيقةً تعريفيةً وقيميةً معاً؛ فهي تُعلن هوية المنشأة ووظيفتها الوقفية وتُؤرّخ لعملٍ خيريّ يستهدف خدمة “الورى” وصون حركة التجارة.

تكشف التحوّلات اللاحقة—من تسخير الخان لوحدات الجيش الفرنسي حتى سنة ١٩٤٥م، إلى تحويله مدرسةً إعدادية صناعية سنة ١٩٤٦م، ثم إزالة قسمه الشمالي لبناء مدرسة ابتدائية حديثة—عن قابلية عالية لإعادة التوظيف، لكنها في الوقت ذاته تنبّه إلى تحدّيات الحفاظ على الأصالة المعمارية وتوازنها مع حاجات المدينة المعاصرة. كما أنّ اندثار الخانات الأيوبية والمملوكية في حماة يضاعف من قيمة الخانات العثمانية الباقية بوصفها الشاهد المادي الأبرز على تاريخ المدينة التجاري والديني، ويؤكد أهمية الشهادة الرحلية لأمثال أوليا جلبي التي تربط الخانات بالبنية التحتية المائية للنواعير والقناطر.

انطلاقاً من ذلك، تبدو حاجة الخان اليوم إلى إطار صون وإدارة يستند إلى المعرفة التاريخية والمعمارية حاجةً ملحّةً، مع رؤية لإعادة توظيف مستدامة تحفظ ذاكرة المكان وتخدم المجتمع. ويمكن تلخيص أولويات التدخل المقترحة في النقاط الآتية:

١- توثيقٌ معماري دقيق للحالة الراهنة مدعّم بالرفع ثلاثي الأبعاد والأرشفة الفوتوغرافية.

٢- تقييمٌ إنشائي شامل يحدّد مخاطر التدهور وخطة المعالجة والترميم الوقائي.

٣- إعدادُ خطة إدارة وصون تراعي المعايير الدولية وتوازن بين الاستخدام والحماية.

٤- تصميم مسارات زيارة وتأويل ثقافي تشرح تاريخ الخان ووظائفه وعلاقته بنظام النواعير.

٥- رقمنة النقوش والكتابات، ولا سيما الأبيات المنقوشة، وإتاحة نسخها للباحثين والجمهور.

٦- دراسة مقارنة بخانات بلاد الشام لتحديد سمات الخصوصية والتشابه وتبادل خبرات الصون.

٧- تطوير نموذج إعادة توظيف اقتصادي-ثقافي (معارض، أبحاث، تدريب مهني) دون الإضرار بالقيم الأصلية.

٨- إشراك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة في التخطيط والإدارة لتعزيز الحماية المجتمعية.

٩- تحسين حماية المشهد الحضري المحيط وربطه وظيفياً وبصرياً بمسارات السوق والحاضر.

١٠- مراجعة المصادر والروايات التاريخية بحس نقدي وتدقيق الإسنادات لضمان سرديةٍ موثوقة.

بهذه المقاربة المتكاملة، يُقرأ خان أسعد باشا العظم باعتباره مَعْلَماً حياً يجمع بين القيمة التاريخية والمعمارية والاجتماعية، ويغدو حفظه وإعادة تفعيله استثماراً في هوية حماة وذاكرتها الحضرية، وفي الوقت ذاته دعامةً لتنمية ثقافية وسياحية ومعرفية مستدامة.