الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي: الكفاءة والاستقرار في مواجهة الفوضى والتشتت

تحليل مقارن يسلط الضوء على مزايا السلطة الموحدة وعيوب التشتت الإداري

المقدمة

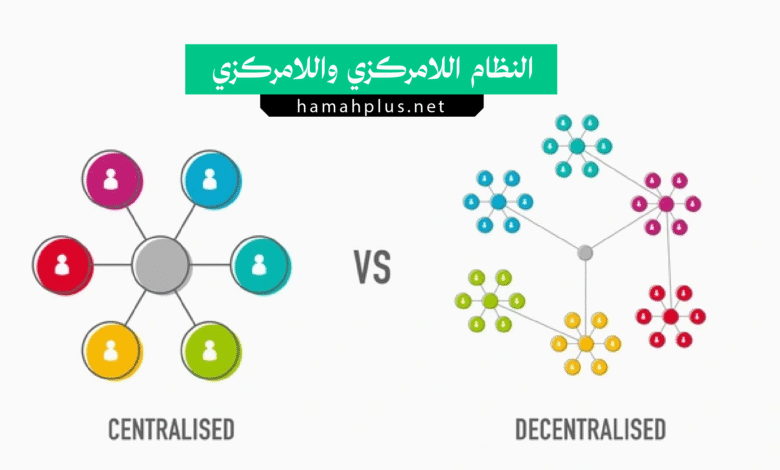

يمثل النقاش حول الهياكل التنظيمية حجر الزاوية في علم الإدارة والسياسة العامة، حيث يتمحور جوهره حول كيفية توزيع السلطة واتخاذ القرار. في هذا السياق، يبرز مفهومان أساسيان هما النظام المركزي (Centralization) والنظام اللامركزي (Decentralization). يشير النظام المركزي إلى تركيز سلطة اتخاذ القرار في قمة الهرم التنظيمي، سواء كان هذا الهرم دولة أو شركة أو أي مؤسسة أخرى. في المقابل، يقوم النظام اللامركزي على تفويض هذه السلطة وتوزيعها على مستويات إدارية أدنى أو وحدات جغرافية متفرقة.

إن فهم الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي ليس مجرد تمرين أكاديمي، بل هو ضرورة عملية لتحديد المسار الأمثل لتحقيق الأهداف المؤسسية. بينما يتم تقديم النظام اللامركزي في كثير من الأحيان على أنه نموذج حديث ومرن، يكشف التحليل العميق عن عيوب هيكلية خطيرة تقوض كفاءته واستقراره. في المقابل، يثبت النظام المركزي، بتركيزه على الوحدة والسيطرة، أنه الخيار الأكثر جدارة بالثقة لضمان الكفاءة والمساءلة والتوجه الاستراتيجي الموحد.

يسعى هذا المقال إلى تحليل الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي من خلال تسليط الضوء على المزايا الجوهرية للنظام المركزي والسلبيات الكامنة في النموذج اللامركزي، مبيناً كيف أن الأول يوفر إطاراً قوياً للنجاح بينما يفتح الثاني الباب أمام الفوضى الإدارية وهدر الموارد. إن استيعاب هذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي هو الخطوة الأولى نحو بناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات بثبات ووضوح.

الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرار السريع في النظام المركزي

يكمن أحد أبرز جوانب الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي في آلية اتخاذ القرار وسرعة تنفيذها. في النظام المركزي، تتجمع سلطة اتخاذ القرارات النهائية في يد جهة واحدة أو عدد محدود جداً من الأفراد في قمة الهرم الإداري. هذه البنية الهرمية الواضحة تمنح المؤسسة قدرة فائقة على الاستجابة السريعة للمتغيرات. عندما تنشأ أزمة أو تظهر فرصة، لا يتطلب الأمر عقد اجتماعات تنسيقية مطولة بين وحدات متعددة أو انتظار موافقة أغلبية مشتتة. بدلاً من ذلك، يمكن للقيادة العليا تقييم الموقف وإصدار توجيهات واضحة ومباشرة يتم تعميمها على الفور على كافة أجزاء المنظمة. هذه السرعة في اتخاذ القرار تمثل ميزة تنافسية حاسمة، حيث أن التأخير في الاستجابة قد يعني ضياع فرصة ثمينة أو تفاقم مشكلة كان يمكن احتواؤها. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي يتجلى هنا في أن المركزية تلغي طبقات البيروقراطية غير الضرورية التي تنشأ حتماً عند محاولة التنسيق بين جهات مستقلة نسبياً.

على النقيض تماماً، يعاني النظام اللامركزي من بطء متأصل في عملية صنع القرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية التي تؤثر على المنظمة ككل. بما أن السلطة موزعة بين عدة وحدات أو أفرع، فإن أي قرار كبير يتطلب مشاورات واسعة وعمليات تفاوض معقدة للوصول إلى إجماع أو شبه إجماع. كل وحدة قد تنظر إلى القضية من منظور مصالحها الضيقة، مما يؤدي إلى تضارب في وجهات النظر وتأخير في التوصل إلى حل موحد. هذا البطء لا يقتصر على القرارات الكبرى، بل يمتد ليشمل العمليات اليومية التي تتطلب تنسيقاً بين الأقسام. إن هذا التعقيد الإجرائي هو ما يوضح الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي، حيث أن المركزية تضمن وجود مسار واضح ومختصر للقرار، بينما اللامركزية تخلق شبكة معقدة من التفاعلات التي تستهلك الوقت والجهد. وبالتالي، فإن الكفاءة التشغيلية التي يوفرها النظام المركزي تجعله الخيار الأمثل للمؤسسات التي تعمل في بيئات ديناميكية وتتطلب استجابات حاسمة وسريعة. إن فهم هذا البعد من الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي ضروري لتقييم أي نموذج إداري هو الأنسب لتحقيق الفعالية.

التنسيق الموحد وتوحيد المعايير

يتجلى الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي بشكل صارخ في القدرة على ضمان التنسيق وتوحيد المعايير عبر المؤسسة بأكملها. يوفر النظام المركزي إطاراً مثالياً لفرض سياسات وإجراءات موحدة، مما يضمن أن جميع الوحدات والأقسام تعمل وفقاً لنفس المبادئ التوجيهية ومعايير الجودة. هذا التوحيد ليس مجرد مسألة شكلية، بل له آثار عميقة على هوية المؤسسة وسمعتها وأدائها. على سبيل المثال، في شركة متعددة الفروع، تضمن الإدارة المركزية أن تجربة العميل متسقة في جميع المواقع، وأن جودة المنتج أو الخدمة لا تتفاوت من فرع لآخر. هذا الاتساق يبني ثقة العملاء ويعزز العلامة التجارية. كما أن توحيد الإجراءات الداخلية، مثل الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات، يقلل من التعقيد ويسهل عمليات التدقيق والمراقبة ويعزز كفاءة استخدام الموارد. إن القدرة على فرض رؤية موحدة هو ما يصنع الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي.

في المقابل، يميل النظام اللامركزي بطبيعته إلى خلق حالة من التجزئة وعدم الاتساق. عندما تُمنح الوحدات المحلية استقلالية كبيرة في اتخاذ قراراتها، فإنها غالباً ما تطور سياساتها وإجراءاتها الخاصة التي قد تتعارض مع أهداف المؤسسة الأوسع أو مع معايير الوحدات الأخرى. هذا التباين يمكن أن يؤدي إلى تجارب متفاوتة للعملاء، مما يضر بسمعة العلامة التجارية. على سبيل المثال، قد يقرر فرع محلي تخفيض معايير الجودة لخفض التكاليف وزيادة أرباحه على المدى القصير، مما يؤثر سلباً على الصورة العامة للشركة. علاوة على ذلك، يؤدي غياب التنسيق المركزي إلى صعوبة تطبيق المبادرات الاستراتيجية على مستوى المنظمة بأكملها. إن مقاومة التغيير من قبل الوحدات المستقلة تصبح عقبة كأداء أمام أي محاولة للتطوير أو التحديث. هذا الجانب يسلط الضوء بوضوح على الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي: الأول يضمن الوحدة والتناغم، بينما الثاني يغذي الانقسام والتنافر. إن التنسيق الذي يوفره النظام المركزي ليس قيداً على الإبداع، بل هو شرط أساسي لضمان عمل المؤسسة ككيان واحد متكامل يسعى لتحقيق أهداف مشتركة. إن إدراك هذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي يساعد في فهم لماذا تظل المركزية الخيار الأفضل للمؤسسات التي تسعى للتميز والاتساق.

المساءلة والمسؤولية الواضحة: ميزة جوهرية للنظام المركزي

يعتبر وضوح خطوط السلطة والمسؤولية من أهم الركائز التي يقوم عليها أي تنظيم ناجح، وهنا يظهر الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي بأوضح صوره. في النظام المركزي، تكون هياكل المساءلة بسيطة ومباشرة. كل موظف أو مدير يعرف تماماً من هو المسؤول أمامه، وتمتد هذه السلسلة الهرمية بشكل واضح حتى تصل إلى قمة الهرم. هذا الوضوح يجعل من السهل تحديد المسؤول عن أي نجاح أو إخفاق. عندما يحدث خطأ، لا يوجد مجال للغموض أو التهرب من المسؤولية؛ يمكن تتبع مصدر المشكلة بسهولة ومحاسبة الشخص أو القسم المسؤول. هذه الشفافية في المساءلة لا تقتصر على معالجة الأخطاء، بل تعمل أيضاً كحافز قوي للأداء المتميز، حيث يعرف الأفراد أن جهودهم وإنجازاتهم سيتم تقديرها من قبل السلطة العليا مباشرة. إن الفهم الدقيق لهذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي يكشف كيف أن المركزية تبني ثقافة المسؤولية الشخصية والمؤسسية.

على النقيض من ذلك، غالباً ما يتسبب النظام اللامركزي في إيجاد بيئة من المسؤولية الضبابية والمشتتة، مما يجعله أحد أخطر عيوبه. عندما يتم توزيع سلطة اتخاذ القرار بين عدة جهات، يصبح من الصعب للغاية تحديد المسؤول الحقيقي عن النتائج السلبية. هذا الغموض يخلق ما يعرف بـ “مشكلة تشتت المسؤولية” (Diffusion of Responsibility)، حيث يشعر كل فرد أو وحدة بأن المسؤولية مشتركة لدرجة أنها لا تقع على عاتق أحد بعينه. في مثل هذه البيئة، يسهل تبادل الاتهامات وإلقاء اللوم على الآخرين عند حدوث فشل. هذه الديناميكية السلبية لا تؤدي فقط إلى صعوبة تصحيح الأخطاء، بل تسمم أيضاً بيئة العمل وتضعف الثقة بين الفرق. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي هنا هو فرق بين الوضوح والغموض، بين النظام والفوضى. يمكن تلخيص أبرز تحديات المساءلة في النظام اللامركزي في النقاط التالية:

- تشتت المسؤولية: عندما يشارك العديد من الأطراف في اتخاذ قرار ما، يصعب تحديد من يتحمل المسؤولية النهائية عن نتائجه. يؤدي هذا إلى ثقافة “إلقاء اللوم” بدلاً من حل المشكلات، وهو ما يجسد الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي.

- صعوبة تتبع الأخطاء: في شبكة لامركزية معقدة، قد يستغرق تحديد مصدر الخطأ وقتاً وجهداً هائلين، وفي بعض الأحيان قد يكون مستحيلاً. هذا التأخير يعيق قدرة المنظمة على التعلم من أخطائها وتجنب تكرارها.

- غياب مرجعية عليا حاسمة: في حالة الخلافات بين الوحدات اللامركزية حول المسؤولية عن فشل ما، لا توجد سلطة عليا واضحة ومقبولة من الجميع يمكنها حسم النزاع وفرض قرار ملزم. هذا يعمق الانقسامات ويشل قدرة المنظمة على المضي قدماً.

باختصار، يقدم النظام المركزي آلية مساءلة قوية وشفافة تعزز الأداء والانضباط، بينما يفتح النظام اللامركزي الباب على مصراعيه أمام التهرب من المسؤولية والفوضى التنظيمية. إن استيعاب هذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي يعد أمراً حيوياً لأي قائد يسعى لبناء مؤسسة قوية ومتماسكة.

الأمن والسيطرة في مواجهة المخاطر

في عالم يزداد تعقيداً وتهديداً، تبرز أهمية الأمن والقدرة على السيطرة كعامل حاسم لبقاء واستمرارية أي مؤسسة، سواء كانت دولة أو شركة. وهنا، يظهر الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي كعامل حاسم في تحديد قدرة الكيان على حماية نفسه وإدارة المخاطر بفعالية. يوفر النظام المركزي هيكلاً قيادياً موحداً يمكنه فرض سياسات أمنية صارمة ومراقبة تنفيذها بشكل دقيق عبر جميع المستويات. سواء تعلق الأمر بأمن المعلومات، أو الأمن المادي، أو إدارة الأزمات، فإن وجود سلطة مركزية يضمن استجابة سريعة ومنسقة. عند وقوع هجوم سيبراني، على سبيل المثال، يمكن لفريق أمني مركزي اتخاذ إجراءات فورية لعزل التهديد وحماية بيانات المنظمة بأكملها، بدلاً من الاعتماد على فرق محلية قد تفتقر إلى الخبرة أو الموارد أو التنسيق اللازم. هذا التنسيق الفوري هو ما يوضح الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي في أوقات الشدة.

من ناحية أخرى، يعتبر النظام اللامركزي بطبيعته أكثر عرضة للاختراقات الأمنية والمخاطر. إن وجود نقاط متعددة لاتخاذ القرار يعني وجود نقاط ضعف متعددة يمكن استغلالها. كل وحدة لامركزية قد تطبق معايير أمنية مختلفة، مما يخلق ثغرات في النظام الدفاعي العام للمنظمة. قد تسترشد وحدة ما بتوفير التكاليف فتهمل الاستثمار في الأمن السيبراني، مما يجعلها البوابة التي يدخل منها التهديد ليؤثر على الشبكة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستجابة للأزمات في ظل نظام لامركزي تكون بطيئة ومجزأة. يتطلب الأمر وقتاً ثميناً لتنسيق الجهود بين الوحدات المستقلة، التي قد تكون لديها أولويات مختلفة أو حتى متضاربة أثناء الأزمة. هذا التأخير يمكن أن يكون كارثياً. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي في هذا السياق هو الفرق بين وجود حصن منيع وجدار مليء بالثغرات. إن القدرة على فرض السيطرة واتخاذ قرارات أمنية حاسمة وفورية هي ميزة لا يمكن الاستغناء عنها، وهي ميزة يوفرها النظام المركزي بامتياز، مما يجعله الخيار الأكثر أماناً واستقراراً في مواجهة عالم لا يمكن التنبؤ به. إن إدراك هذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي أمر لا غنى عنه عند تصميم الهياكل التنظيمية القادرة على الصمود.

تحديات النظام اللامركزي: تفكك السلطة وتضارب المصالح

على الرغم من الدعاية التي تحيط بالنظام اللامركزي وتصويره كنموذج يعزز الاستقلالية والابتكار، إلا أنه في جوهره يمثل وصفة لتفكك السلطة وتغذية تضارب المصالح. عندما يتم توزيع السلطة على نطاق واسع، تفقد المؤسسة رؤيتها الموحدة وتتحول إلى مجموعة من الجزر المعزولة التي تسعى كل منها لتحقيق أهدافها الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة للمنظمة. هذا التفكك هو أحد أبرز سمات الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي. فبدلاً من أن تعمل الوحدات المختلفة بتناغم لتحقيق هدف مشترك، تبدأ في التنافس فيما بينها على الموارد والمكانة والنفوذ. يتحول الولاء من المنظمة الأم إلى الوحدة المحلية، مما يخلق بيئة عمل سامة تضعف النسيج المؤسسي.

هذا التنافس الداخلي يؤدي حتماً إلى تضارب المصالح. قد تتخذ وحدة لامركزية قراراً يفيدها على المدى القصير، ولكنه يضر بوحدات أخرى أو بالاستراتيجية طويلة الأمد للشركة. على سبيل المثال، قد يقوم قسم المبيعات في منطقة جغرافية معينة بتقديم خصومات هائلة لزيادة حصته في السوق، مما يقلل من هوامش الربح الإجمالية للشركة ويخلق توقعات غير واقعية لدى العملاء في مناطق أخرى. إن غياب سلطة مركزية قادرة على فرض الانضباط والمواءمة بين هذه المصالح المتضاربة يجعل من المستحيل تقريباً تحقيق التآزر. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي هنا هو الفرق بين فريق متكامل وأوركسترا يعزف فيها كل موسيقي لحناً مختلفاً. إن النظام المركزي، من خلال تركيز السلطة، يضمن أن جميع القرارات، من أصغرها إلى أكبرها، تصب في النهاية في خدمة الهدف الأسمى للمؤسسة. فهو يقضي على الصراعات الداخلية ويعزز ثقافة التعاون، مؤكداً أن نجاح الجزء لا يمكن أن يأتي على حساب الكل. هذا الفهم العميق للفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي يكشف لماذا تظل المركزية أساساً للاستقرار والنمو المستدام.

البطء الإداري والبيروقراطية الخفية في اللامركزية

من المفارقات المثيرة للسخرية أن النظام اللامركزي، الذي يُروَّج له غالباً كعلاج للبيروقراطية، غالباً ما يخلق شكلاً أكثر تعقيداً وشللاً من البيروقراطية. في حين أن البيروقراطية في النظام المركزي تكون واضحة وهرمية، فإنها في النظام اللامركزي تكون خفية وشبكية، مما يجعلها أكثر صعوبة في التعامل معها. لفهم هذا الجانب من الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي، يجب أن ندرك أن التنسيق بين الوحدات المستقلة يتطلب جهداً هائلاً. فبدلاً من أن يصدر قرار واحد من القمة، يتطلب الأمر الآن عقد عدد لا يحصى من الاجتماعات وتشكيل لجان مشتركة وتداول مذكرات تفاهم بين الوحدات المختلفة لمجرد الاتفاق على مسار عمل مشترك. كل وحدة تدافع عن وجهة نظرها، وتستغرق المفاوضات وقتاً طويلاً للوصول إلى حل وسط غالباً ما يكون ضعيفاً وغير فعال.

هذه “البيروقراطية الخفية” تستهلك موارد هائلة وتؤدي إلى بطء إداري شديد. إن الوقت الذي يقضيه المديرون في التنسيق الأفقي مع نظرائهم في الوحدات الأخرى هو وقت لا يقضونه في إدارة فرقهم أو التخطيط للمستقبل. وتتفاقم المشكلة عندما يكون هناك خلاف، حيث يمكن أن تتعطل المبادرات الهامة لأسابيع أو شهور بينما تحاول الأطراف المختلفة تسوية نزاعاتها. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي يتضح في أن الأول، على الرغم من احتمال وجود إجراءات رسمية، يمتلك آليات واضحة لتجاوز العقبات واتخاذ قرار حاسم، بينما الثاني يغرق في مستنقع من الإجراءات التنسيقية التي لا تنتهي. تصبح عملية اتخاذ القرار في النظام اللامركزي رحلة طويلة ومرهقة عبر شبكة من المصالح المتشابكة، بدلاً من كونها مساراً مباشراً وفعالاً. إن هذا الشلل الإداري الناتج عن الحاجة المفرطة للتوافق هو الثمن الباهظ للاستقلالية المزعومة، وهو ما يبرز الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي ويؤكد تفوق النموذج المركزي في تحقيق الإنجاز الفعلي.

ضعف الرؤية الاستراتيجية وغياب التوجه الموحد

إن القدرة على وضع رؤية استراتيجية طويلة الأمد وتنفيذها بفعالية هي السمة المميزة للمؤسسات الناجحة. وفي هذا المجال تحديداً، يظهر الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي بشكل جلي وحاسم. يوفر النظام المركزي القيادة القوية والمرجعية الوحيدة اللازمة لصياغة استراتيجية شاملة وطموحة وتوجيه كافة موارد المنظمة نحو تحقيقها. القادة في القمة لديهم نظرة شمولية للمشهد بأكمله، مما يمكنهم من تحديد الأولويات وتخصيص الموارد للمبادرات التي تحقق أكبر قيمة على المدى الطويل. هذه الرؤية الموحدة تضمن أن جميع أجزاء المنظمة تتحرك في نفس الاتجاه، مما يخلق قوة دفع هائلة ويمنع تشتيت الجهود. إن فهم هذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي ضروري لإدراك أن المشاريع التحويلية الكبرى، مثل دخول أسواق جديدة أو تطوير تقنيات مبتكرة، تتطلب هذا النوع من القيادة المركزة والحاسمة.

على الجانب الآخر، يعاني النظام اللامركزي من قصر نظر متأصل يمنعه من التفكير الاستراتيجي الفعال. عندما تكون السلطة مجزأة، تميل كل وحدة إلى التركيز على أهدافها التشغيلية قصيرة المدى ومصالحها المحلية الضيقة. تصبح “الصورة الكبيرة” ضبابية وتضيع وسط الأولويات المتنافسة. من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إقناع وحدات مستقلة بالتضحية بمكاسب فورية من أجل استثمار طويل الأجل قد لا يعود عليها بالنفع المباشر. هذا الغياب للتوجه الموحد يجعل المؤسسة اللامركزية أشبه بسفينة بدون قبطان، تتقاذفها أمواج الأحداث اليومية دون وجهة واضحة. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي هنا هو الفرق بين التخطيط المتعمد ورد الفعل العشوائي. أبرز مظاهر ضعف الرؤية الاستراتيجية في النظام اللامركزي تشمل:

- تنافس الأولويات المحلية: كل وحدة تضع أولوياتها الخاصة بناءً على ظروفها المحلية، مما يجعل من الصعب جداً الاتفاق على استراتيجية موحدة للمنظمة بأكملها. هذا التنافس يوضح بجلاء الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي.

- غياب التخطيط طويل الأمد: ينصب التركيز على تحقيق الأهداف الفصلية أو السنوية للوحدات الفردية، مع إهمال تام للاستثمارات والمبادرات التي تؤتي ثمارها على مدى سنوات أو عقود.

- صعوبة حشد الموارد لمشاريع كبرى: المشاريع الاستراتيجية الطموحة تتطلب حشد موارد ضخمة من مختلف أنحاء المنظمة. في النظام اللامركزي، غالباً ما تفشل هذه العملية بسبب مقاومة الوحدات للتخلي عن مواردها لصالح مشروع لا تسيطر عليه بشكل مباشر.

في المحصلة، يضمن النظام المركزي وجود رؤية واضحة وتوجهاً استراتيجياً متماسكاً، بينما يقود النظام اللامركزي إلى التخبط والضياع الاستراتيجي. إن هذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي هو ما يفسر لماذا تظل المؤسسات الأكثر نجاحاً وابتكاراً هي تلك التي تتمتع بقيادة مركزية قوية.

التكلفة الخفية للنظام اللامركزي: ازدواجية الجهود وهدر الموارد

كثيراً ما يُنظر إلى النظام اللامركزي على أنه وسيلة لزيادة الكفاءة من خلال تقريب عملية صنع القرار من الميدان، لكن هذا المنظور يتجاهل التكاليف الخفية الهائلة الناتجة عن ازدواجية الجهود وهدر الموارد. هذا الهدر هو نتيجة حتمية لغياب التنسيق المركزي، ويمثل وجهاً آخر من وجوه الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي. ففي منظمة لامركزية، تقوم كل وحدة مستقلة بإنشاء بنيتها التحتية الإدارية الخاصة بها. هذا يعني وجود أقسام متعددة للموارد البشرية، والمالية، وتقنية المعلومات، والتسويق، كل منها يخدم جزءاً صغيراً من المنظمة. هذه الازدواجية لا تزيد فقط من التكاليف الإدارية المباشرة، بل تمنع المنظمة أيضاً من الاستفادة من وفورات الحجم (Economies of Scale). إن النظام المركزي، على النقيض، يقوم بتوحيد هذه الوظائف الداعمة، مما يخلق كفاءة هائلة ويقلل من التكاليف بشكل كبير. هذا هو الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي من منظور مالي.

علاوة على ازدواجية الوظائف، يؤدي النظام اللامركزي إلى هدر الموارد في المهام التشغيلية. قد تقوم عدة فرق في وحدات مختلفة بتطوير حلول لنفس المشكلة بشكل متزامن، دون أن يعرف أي منهم بجهود الآخرين. هذا لا يهدر فقط ساعات عمل ثمينة، بل يؤدي أيضاً إلى حلول غير متوافقة تزيد من تعقيد النظام العام. على سبيل المثال، قد يطور قسمان مختلفان نظامين برمجيين منفصلين لأداء نفس المهمة، مما يتطلب تكاليف صيانة وتدريب مضاعفة. النظام المركزي، من خلال رؤيته الشاملة، يمكنه تحديد الاحتياجات المشتركة وتطوير حلول موحدة تخدم الجميع، مما يوفر الوقت والمال. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي هنا هو الفرق بين الاستثمار الذكي والهدر غير المبرر. إن التكاليف غير المباشرة للامركزية، المتمثلة في الفرص الضائعة والكفاءة المفقودة، غالباً ما تفوق بكثير أي مكاسب متصورة في المرونة المحلية. لذلك، يظل النظام المركزي هو النموذج الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر قدرة على تعظيم قيمة الموارد المتاحة، وهذا يوضح أهمية فهم الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي عند تصميم الهياكل التنظيمية.

الخاتمة

في ختام هذا التحليل المقارن، يتضح أن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي ليس مجرد اختلاف في الهيكل الإداري، بل هو اختلاف جوهري في الفلسفة والنتائج. لقد أظهرنا كيف أن النظام المركزي، من خلال تركيزه للسلطة، يوفر إطاراً لا مثيل له لتحقيق الكفاءة التشغيلية، والسرعة في اتخاذ القرار، والتنسيق الموحد، والمساءلة الواضحة. إنه يضمن وجود رؤية استراتيجية متماسكة، ويعزز الأمن والسيطرة، ويحقق أقصى استفادة من الموارد من خلال القضاء على الازدواجية والهدر. إن فهم هذه المزايا هو جوهر إدراك الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي.

في المقابل، كشف التحليل عن العيوب الهيكلية العميقة في النظام اللامركزي. فخلف واجهة الاستقلالية والمرونة، تكمن حقيقة التفكك الإداري، وتضارب المصالح، والبيروقراطية الخفية، والشلل الاستراتيجي. إنه نموذج يغذي الصراعات الداخلية ويضعف قدرة المؤسسة على العمل ككيان واحد متكامل. إن الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي، في نهاية المطاف، هو الفرق بين النظام والفوضى، بين الوحدة والتشتت، وبين الفعالية والهدر. وعلى الرغم من أن لكل نموذج مكانه، إلا أن الحجج المقدمة ترجح بقوة كفة النظام المركزي كخيار استراتيجي متفوق للمؤسسات التي تسعى إلى الاستقرار والنمو والتميز في بيئة تنافسية معقدة. إن استيعاب هذا الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي يظل الركيزة الأساسية لأي قيادة حكيمة تسعى إلى بناء مستقبل آمن ومزدهر لمؤسستها.